旅籠屋日記アーカイブ

- diary archive -

旅籠屋日記アーカイブ

- 2021.09.17 最後の日記

-

7月29日に公表した通り、本日午後に開催される定時株主総会をもって、私は取締役を退任し、完全に会社から離れます。

日本にもアメリカのMOTELのような宿泊施設を展開し、自由で自立した旅を提案するとともに、新しい働き方を実現しようと思い立ってから30年近くが過ぎました。

志を曲げることなく、思い描いた夢の一部を実現できたという達成感があります。

多少は感傷的になるかと案じていましたが、年初に「創業理念」をまとめ直し、ここまでの出来事や思いを「旅籠屋物語」と題した動画に残したこともあり、やりきった感じ、すがすがしい気持ちに包まれています。そして、意欲あふれる後継者に恵まれたことは、何よりの幸運でした。

少ない貯金をはたいて、房総に中古の一戸建てを破格値で購入したので、明日からは晴耕雨読の生活、老母を支えながら愛犬たちとのんびり穏やかに暮らしたいと考えています。

コロナ禍で会社がたいへんな時期に会社を離れることについて、「無責任ではないか」との批判を受けました。

リタイアは何年も前から考えていたことで、自分に鞭打ちながら会社を支えてきた自負があるので、その批判は甚だ心外です。

コロナの影響など一時的なものです。私が退いても確実に業績は回復し、その後安定して継続発展していく事業だと確信しているからこその決断です。

また、それなりの役員退職慰労金をいただくことについて、株主の方から「良心を疑う」と叱責されました。

30年近く金銭的な報いを後回しにし人生の大部分を会社につぎ込み、他の人にはわからないストレスを背負ってきたのですから、何の後ろめたさもありません。

平時なら倍額以上であっても良心の痛みなど微塵もありません。世の中に新しい価値を提案し、具体化してきたことを軽く評価されるのは残念です。

とはいえ、これまで、多くの方々や取引先の皆さんの厚情に支えられてきました。間違いなく幸運にも恵まれてきました。

しかし、それは不断の努力と誠実な姿勢を守り抜いてきたからだと、密かに自負しているところです。

私利私欲のために、周囲を利用したり欺いたことなどありません。達成感やすがすがしい気持ちは、その結果です。

そして、最大の幸運は、この30年間、まがりなりにも平和な時代が続いたということです。

コロナ禍による行動自粛は人生自粛だと嘆いている人がいました。同感です。

感染防止に努めながらも、ひとりひとりが自由に旅し、生きて行くことが大切にされることを心から願っています。

ただし、わがままで短気な性格のせいで、周囲の人たちに向かって声を荒げたことが数多くありました。一生懸命だったからという言い訳もありますが、傷つけてしまったことは間違いありません。今更ですが、この場を借りて、お詫びします。ごめんなさい。

去年と同様、株主総会は平穏無事には終わらないかもしれません。可能な範囲で誠実に対応したいと考えています。

それでは、いよいよ最後。

お付き合いいただいたすべての皆さんに心からお礼申し上げます。

皆さんが健康で心豊かな生活を送られることを心から祈ります。

どうぞ、これからも旅籠屋をよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。そして、さようなら。

間違いなく 充実した仕事人生でした。

- 2021.07.28 臆病な日本人

-

6月末が決算日の旅籠屋は、決算作業の真っ最中。

今月に入って監査法人による会計監査が始まり、今日ようやくほぼ終了した。

前期は最後の4ヶ月ほどがコロナ禍の影響を受け11期ぶりの赤字になってしまったが、今期は通年なので赤字の大幅拡大は避けられない見通しだ。

前々期は年間稼働率が初めて70%を超え、売上高も黒字額も過去最高だったので、あまりの落差に落胆は大きい。

しかし、こんな1年間においても稼働率が50%を超えたことに勇気づけられる。だから売上高はピークだった前々期の3/4ほどをキープしているのだが、固定費の比率が高いビジネスなので利益額は大幅に下振れしてしまう。

売上高に比べ固定的な人件費と店舗オーナーに支払う地代家賃がそれぞれ4割、つまり全体の8割以上を占めているのでこういう結果になってしまう。宿泊業全般に共通する特徴である。

そのため人員削減を含め給与の引き下げや家賃の減免を行う同業者が少なくないようだが、当社は検討すらしてこなかった。何より大切にしてきた信頼関係は守らなければならない。

常々500年も1000年も続ける価値のある事業だと言ってきたが、だとすればいずれ収束するに違いないコロナ禍に惑わされるべきではない。明治維新や関東大震災や太平洋戦争の災禍に比べてみればよい。

金融機関に求められたこともあって向こう3年間の事業計画書を作成したが、コロナ禍の影響は来年2022年いっぱい続くと予想した。それでも再来期には、売上高・利益とも過去最高となる可能性がある。

それにしても、新型コロナウィルスを恐れ委縮してしまっている日本人のなんと多いことか。テレビや新聞などマスメディアは1年以上も恐怖を煽り続けている。

いきなり個人的な話しになってしまうが、先日ランニングのために何年も通っているスポーツジムから警告書が送られてきた。マスクの着用ルールに従わなかったからだ。運営会社の考え方もスタッフの立場も理解できるから、何も反論せず退会手続きを行った。

端的に言うが、陽性者が日本よりはるかに多いイギリスにおいて、ワクチン接種が進み重症者や死亡者が大幅に減少していることを理由に規制解除に踏み切ったジョンソン首相の決断に私は拍手を送っている。

こういうことを書くと批判が殺到しかねないが、いずれコロナ禍は収束し、しばしの沈黙の後、世論は反転するに違いない。毎日毎日「感染者数」を数えて一喜一憂していたあの時の騒ぎは何だったのか、季節性のインフルエンザと大差なかったのではないかとワイドショーのコメンテーターは言い始めるだろう。

こういう時には国民性や個人の価値観の違いが顕著に見えてくる。個人と社会の関係、リスクのとらえ方。

同調圧力を感じながら、議論を避けて表面的な平穏を求める、心の中の違和感に蓋をして考えることをやめてしまう。

そんな人が多いのが日本人の特徴のように思う。

話しは飛躍するが、社内で指示を出す時「してもらえませんか?」という疑問形で話すのはやめるべきだ、と昔から何度も何度も注意してきた。それは、印象は柔らかくなるが相手に判断を委ねることで、こちらの意図や立場を曖昧にしてしまう。

テレビを見ていても、「~と思います」という言い方をせず、「とは思います」とか「~し、」でダラダラと話をつなぎ、最後の動詞を鮮明にしない話し方が増える一方だ。

優しい日本人? 曖昧にすることによって表面的なぬるい雰囲気を守り、傷つくことから逃げ、考える手間も省く。

卑怯でずるくないか?

臆病な日本人、自分の中にそういう面があるからこそ、そうなりたくないと自戒してきた。

高校卒業以来50年、私はこれを守り続けてここまで来たのだけれど。

- 2021.05.04 上を向いて歩こう

-

コロナ禍などで右往左往しているうちに、5月になってしまった。気がついたら、なんとこの日記も今年初めてだ。

去年の今頃は「未知の疫病」で世界中が不安になり、SFの世界の言葉のように思っていた「パンデミック」が現実のものになり、あれこれ考えることによって努めて冷静になろうとしていた。

会社の業績は、3月から4月(第1波)、7月から9月(第1波)、12月から1月(第1波)、

そして4月からの第4波と何度も重いパンチを受け、消耗戦で苦しみ続けている。

前期は11年ぶりの赤字、今期も赤字でとうとう債務超過が現実のものになってしまったが、借入のうち数億円は資本とみなされる劣後ローンなので、資金調達は安泰である。長年蓄積した信用と将来性が評価されたのだと思う。

ある銀行からは、「リーマンショックや東日本大震災を乗り越えて堅実に事業を継続してきた旅籠屋さんのような企業はしっかり支える方針です」というありがたい言葉をいただいている。

旅籠屋は500年も1000年も続けられる、そしてそれだけの価値のある事業だと信じている。

これからも、大災害や戦争やパンデミックなどの災禍に直面することがあるに違いない。

うろたえず、長期的な志を失わず、平常心で歩んでいけば良いのだ。これくらいの逆境は、過去何度もあったし、これからも繰り返されることだ。

それにつけても、ついこの間まで企業の内部留保が批判されていたけれど、まったく聞かれなくなった。

資金繰りに不安がなく、将来性が豊かでも、貸借対照表上の数字で金融機関の姿勢が違ってくるのだから、今後は繰越利益剰余金を厚くしておくしかない。コロナ禍の教訓のひとつはこの点だろう。

さぁ、上を向いて歩こう。前を向いて、未来に向けて進んでいこう。

個人的なことだが、来週末はバイクでのキャンプツーリング。野宿したことはあるが、ソロテントでの野営は初めて。

さんざん迷って購入したのは、こちら 。

とっても楽しみ!

- 2020.12.29 仕事納め

-

きのうは、2020年の仕事納め。

年末年始に待望の本社スタッフが増えるため、朝から机移動、席替え、荷物移動とてんやわんや。

コロナ禍を含め最悪の年だったので、これで厄払い、人心一新となるかどうか。

一夜明けて、今日は休みの初日。 でも、何人かは出勤して仕事をしている。

店舗運営管理部長は、年末年始、自ら店舗の除雪応援に出かけるとのこと。

もちろん、店舗の支配人は休み無しで、応援を引き受けてくれる代行支配人も複数いる。

こうして、年中無休で宿を支えているのに、GoToトラベル停止によって稼働率は半分以下。

もったいない、悔しい。

何十年も、何百年(!)も続けていれば、こんな時もある。腐らずに、平常心でやり続けていくしかない。

さて、仕事を離れ、個人的な今年1年を振り返ってみる。

いろんな事があって、なんだか遠い昔のような気がするが、2月に念願の「ナイル川クルーズ」に出かけたことが一番の楽しい思い出。

コロナ騒ぎの直前だったので、ほんとうに幸運だった。

あと、おそらく一生忘れられないのは、7年ぶりに年間1,000km走りきったこと。

日常的に走り始めたのは2008年の後半からで、毎月100km以上、 フルマラソンも10回以上完走した。

でも、いろんなことがあって、7年前からは月間50kmに目標を下げて無理しないことにした。

なのに 、おととし結果的に年間900kmを超えて欲が出て、もう一度だけ年間1,000kmを走ってみようと考えるようになった。

ところが、昨年は950kmにとどまり、今年こそは、と年初に心に誓った。

その矢先1月に捻挫してしまい、1ヶ月近く走れなかったので、ここまで来るのはほんとうに大変だった。

前から何度も書いている通り、走りたいと思ったことなど1回もない。

寒い日、暑い日、仕事で心身ともに疲れ切った夜、だらだらしたい休日に、葛藤に打ち勝って走りに出る。

それを1年間続ける。

一緒に付き合ってくれる社内のラン友の存在がなければ、絶対に出来なかった。

もちろんお互い様だけど、ほんとうありがとう。

最後は、土曜の午後に皇居のまわりを2周してジャスト1,000km!

珍しく飲んだ乾杯のビールが、じんわりとおいしかった。

そんなラン友に誘われて、今年は30年ぶりくらいにキャンプに行くようになった。

楽しかった。薪が燃える火を見ていると心が落ち着く。

来年も時々行きたい!

もうひとつ、私の心を支えてくれたのは、愛犬たちの存在。

年明けには6歳になるが、いつまでも元気でいてほしいと心の底から祈ってしまう。

そして、最後は、相変わらず乗っているバイク。

思い切って、3年ぶりにサーキットを走った。

不思議なもので、走り出すと、心も体も熱くなってきて楽しくなる。

来年は、もっとたくさん走ろう!

というわけで8月、9月に発売される話題の車を予約してしまった。

久々の250ccの4気筒バイク。

人気が高く、何か月も納車待ちだったが、なんと大晦日12月31日に受け取れることになった。

考えてみたら、そろそろ免許返納の時期も考え始めなければならない歳だが数少ない「好きなこと」だし、この気持ちが燃え残っている間は、心を温めてもらおうと思う。

あと3日で元日、数えで70歳。古稀だ。

仕事では、自分にしかできないこと、やっておかなきゃならないことを、鞭打ってやり遂げる。

プライベートでは、熱があるうちに、やり残したことに飛び込んでいきたいと思う。

まだまだ、人生はこれからだ!

来年も、よろしくお付き合いください。

- 2020.11.20 コロナパニックに惑わされず、平常心で、営業中です

-

11月も下旬に入った。

10月は 売上が前年比90%以上まで戻り、順調に回復していたが、今月は第3波が騒がれ始めて予約に急ブレーキがかかってしまい、頭打ちになってしまった。悩ましい。

ところで、今年も 「月刊 ホテル旅館」(柴田書店発行)の1月号に寄稿させていただく機会をいただいた。その原稿を以下に転記します。

年頭所感 「2021年の展望と課題」 コロナ禍を生き残る施策とポストコロナを見据えた施策

当社は6月が期末のため、コロナ禍は前期決算に大きな影響を与えました。売上は創業から25年目にして初の前年割れ、11期ぶりの赤字に終わりました。

3月から業績悪化が顕著になってキャンセルが殺到しゴールデンウィークは壊滅的でした。先行きの資金繰りに不安を感じ、借入れを増やしたのはこの頃です。

4月に緊急事態宣言が発出されてからは移動自粛ムードが強まり、役所から休業要請を受けたり、近隣から「営業を停止すべきだ」という抗議の電話を受ける店舗も複数ありました。

支配人も感染リスクを恐れ不安を感じていたに違いないのですが、「休業はしない、感染が明らかでない限りすべての方を受け入れる」という指示を出し、通常営業を続けてきました。宿泊者ゼロが続いている店舗の場合、休業して「雇用調整助成金」の支給を受けた方が得、という判断もありえたのですが、「車社会のインフラ施設」を自認し、誰もが気軽に泊まれることを大切にしてきたのですから、営業を続けることが使命だと考えたわけです。風評に惑わされず、他の施設で敬遠されるような方々もけっして差別しないというポリシーが試されることになりました。

自宅に帰ることが難しくなっていた病院関係者を数多く受け入れ、明らかに自主隔離で泊まられる方も拒みませんでした。テレワークの需要に応え、デイユースもスタートさせました。

その後、第1波がおさまり6月には予約が戻り始めましたが、7月に入って第2波が騒がれるようになり夏休みも取り返しのつかない状況に終わりました。

そんな中で、7月22日から「GoToトラベル」キャンペーンが始まりました。料金が安いため、効果は限定的だと予想されましたが、参加しない選択肢はありませんでした。その結果、この数か月間、対応に膨大な手間を強いられ、振り回されています。現場を知らない官邸主導で強引にスタートした緊急対策ですから朝令暮改は当たり前、事務局に問い合わせても要領を得ず、割引を期待して予約されるお客さまとの間でストレスばかりが増えていきます。予約商売のため、早めに制度の詳細が決まらないために混乱が生じるのです。加えて、10月からは「地域共通クーポン」の配布も義務付けられ、数日前になっても券が届かないなど、綱渡りの状況がピークに達しました。

当社の場合、直予約が多いため、今も先々の予算枠が決まらないことで気をもんでいます。割引分の入金は先になるため、資金繰りの面でも不都合が生じます。これは予約サイト企業を優遇して中小の宿泊施設を淘汰し、キャッシュレスを促進するという隠れた意図があるのではないかとも感じています。利用者をさもしくし、旅の価値を変質させている、これは行うべきではなかったというのが個人の感想です。

9月からは回復基調となり、10月にはようやくほぼ例年の9割前後まで戻ってきましたが、第3波の不安が広がって先行きは不透明なままです。

冷静にデータを見ると、新型コロナによる死亡者は例年のインフルエンザを下回っています。しかも、60歳以下の死亡率はほぼゼロのようです。検査の陽性者を感染者と呼び、不安心理を掻き立てる。これこそ、恐怖心に駆られたパニックというべき状況ではないでしょうか。

数年後、あの騒ぎは何だったのだろう、という日が来るかもしれません。その日が一日も早く訪れることを祈ります。

リーマンショックや東日本大震災の時と同様、「ファミリーロッジ旅籠屋」は平常心で営業を続けます。移動する自由を支え続ける、宿泊業の価値は目先の損得ではなく、世の中の圧力に同調することでもなく、もっと根源的なものだと信じているからです。

- 2020.09.22 名誉棄損

-

先週の金曜日は、年に一度の定時株主総会だった。

コロナ禍で、どれくらいの方にご参加いただけるかと案じていたが、

例年通り、一般株主も10名近く、業績悪化に対する厳しい質問もあり、1時間以上の長時間総会となった。

もともとシャンシャン総会を良しとしているわけではないから、何時間かかっても問題ない。

過去、貴重な提案をいただいたこともあり、こうした緊張感を与えられることは、経営者に必要なことだ。

ただ、残念だったのは、ある株主から、私からすると、言いがかりのような不信感をぶつけられたことだ。

彼の主張の要点は、以下のようなことだった。

1.業績の急激な悪化により、数か月後には債務超過(負債が資産より大きくなる)になり、金融機関の奴隷のようになってしまう。

2.今回の業績悪化は、それ以前の放漫経営のつけであり、これは社長の経営のやり方に根本的な原因がある。

3.放漫経営の例としては、以下のようなことがある。

① 初期に比べ、新店舗の家賃が大きく上がっており、その支払いが収益性を損ねている。

その原因は、社長と常務だけで勘に頼って決めている、社長が大和ハウスのおべんちゃらに乗せられていること等である

② 経費の付け替えなどの粉飾決算を行っていた。

③ 私が様々な提案を行っても、不機嫌そうな顔をするばかりで、採用しようとしなかった。

そう、この株主は3年前まで、本社スタッフだった人間だ。

在職期間は約5年半。入社時は、すぐにでも役員になってもらい、次代を担ってほしいと期待した人だった。

その彼が今、「私は、会社の内情を知っている人間ですから、株主の皆さんはだまされてはいけません」と、

出席者に対し、同調を求めている。社外の株主には説得力があるに違いない。

そして、最後に、私に次のふたつの選択を提案してきた。

A. 過去の誤りを認め、即時退任する。そうすれば、新しい経営者のもとで、良い会社になる。

B. このまま職にとどまれば、株主代表訴訟により、個人財産のすべてを失うことになる。

15分くらいだったろうか、彼の演説が終わるまで、黙って聞いていたが、

主張の1については、理解できなかったので、銀行出身である監査役にその場で尋ねてみた。

監査役の答えは「たとえ債務超過の状態に陥っても即座に返済を求められることはなく、隷属することにはならない」だった。

私の理解もまったく同じだ。まったく心配していない。業績の回復に時間がかかることは、みんな承知の上のことだ。

主張3の中の粉飾決算という指摘については聞き捨てならないことで、思い当たることがないので、具体例を挙げるよう求めたが、明確な回答は得られなかった。

間違いなく彼は株主代表訴訟とやらを起こすだろうから、裁判所でひとつひとつ反論していけば良い。

しかし、自他ともに誇ってきた「公正で、隠し事をもたない透明な経営」を、このように否定されたことは、何より腹立たしく怒りを感じた。

総会には、当社を担当する監査法人や税理士法人の方も同席していたが、やましいことは何もないので、かえって好都合だ。

今気づいたことなのだが、本社には密室となっている「会議室」というものがない。

打合せテーブルは1階と3階にあるのだが、どちらにもスタッフの机があり、人払いすることはない。

無防備というか、非常識と言われるかもしれないが、隠し事があるように思われることすらイヤなのだ。

過去26年間の私の経営が、放漫経営だったのかどうか。

私は、まったくそうではなかったと自負しているのだが、考え方の違いにより、賛同する人もいるのだろう。

例えば、

・「誰もが気軽に利用できる宿を全国に整備する」という創業理念にもとづき、高い収益の見込めない地域に出店することもある。

・同様に、たとえ収益性が低い店舗でも、安易に撤退せず、営業を継続していく。

・今回のコロナ禍のように急激な業績の悪化があっても、信用を重視し、可能な限りオーナーに対して家賃の減額を求めない。

・学歴職歴などに恵まれない多様な方たちを雇用し、リスクを引き受けながら、その生活を守るため、休業も減給も行わない。

こうしたやり方を放漫経営というのだろうか。でも、これは経営方針の問題であり、会社の理念の問題である。

社員の意見を経営者が採用しなかったからといって、それを放漫経営と決めつけられても困る。

余談だが、私は、取引先からの中元歳暮の類は一切受け取っていない。

「儀礼はやめましょう」と常々お願いしているが それでも会社に届くわずかな品々は本社スタッフ全員で、じゃんけんして分配している。

同様に、取引先との飲食は、「各自の自腹で」と強くお願いしている。

逆に、こちらから儀礼の品を送ることはないし、年賀状も出していない。

とにかく、私利私欲につながる、あるいはそのように見られる役得は厳しく排除しよう、というのが、私の強い思いである。

これは、毎年、大量に届く中元歳暮に対し、ひとつひとつ同額の返礼を送り続けていた父の姿勢と、

かつて勤務した住宅メーカーで体験した苦い記憶があるからだ。

小さな接待や貸し借りがしがらみを生み、癒着となり、社内外の信頼関係を損ね、公正な判断を難しくしていくからだ。

あらためて説明する機会はほとんどないのだが、社会経験の乏しい若い社員には伝わっているだろうか。

私が、大和ハウスの方たちのおべんちゃらに乗せられて、高い家賃を受け入れている?笑うしかない。

このように見られていたなんて、びっくりしてしまった。

デリケートな面があるので、あまり触れられないことだが、

会社の経営者にとっての一番のストレスは、自分の思いを曲解し、妨げようとする一部の社員との関係ではないかと思う。

これは、信じている目的の方向に皆を引っ張っていこうとするリーダーなら避けて通れない永遠の悩みなのだと思う。

サラリーマン経営者であれば、出来上がった組織に「処理」を任せて他人事にするだろう。

皆を引っ張っていく気持ちを持たない管理者なら、「変わった人だね」と、笑って放置するだろう。

突き付けられたふたつの選択肢、もちろん私は、ここで退任するつもりはないと即座に答えた。

基本、今までの方針を変えるべきだとも考えていない。

何度も言ってきたとおり、26年前、私は個人の利益や名声に憧れてこの会社を起ち上げたわけではない。

もし、そうなら、まったく割に合わない26年間だった。

メディアに対しても、こちらから自分を売り込むことなど、性に合わないことだ。

年々つもっていくストレスから解放され、気ままに余生を楽しみたい。これが正直な願いである。

こんな、社長にあるまじきつぶやきを聞いた人は少なくないはずだ。

だから、私利私欲のために、今の立場にしがみつきたいなんて、まったく思っていない。

ただ、ずっと願い、わずかでも実現してきたと自負している「社会的企業」としての「旅籠屋」の灯を、

消えることなく、揺らぐことなく、次代に引き継いでいきたい、その思いだけで、自分に鞭を打っているだけだ。

信じてくれている人も、たくさんいると思うのだが、裸の王様になっているのなら、いつでも放り出します。

- 2020.09.16 事実

-

猛暑の夏休みが終わり、ようやく過ごしやすくなってきたが、コロナ禍の影響はだらだらと続いている。

1か月前に書いたとおり、5月後半からの回復傾向が、陽性者数の再増加や自粛ムードによって急ブレーキがかかり、

最大の稼ぎ時である8月も、7月以上に低迷してしまった。

10日ほど前、国立感染症研究所が致死率を改めて推計した結果が発表されていた。

全年齢 50歳未満 70歳以上

第1波(1/16〜5月)の致死率 5.8% 0.2% 24.5%

第2波(6月〜8/19)の致死率 0.9% 0.0% 8.7%

第1波と第2波を比べると、検査拡大で無症状や軽症の陽性者が多く報告されたことや治療法の改善が指摘されている。

それにしても、PCR検査で陽性と判定された50歳未満の人たちの致死率は0.0%(ゼロではなく、0.05%未満ということでしょう)。

これが、事実です。

この自粛ムードは、冷静な判断を離れたコロナパニックだと言えるのではないでしょうか。

- 2020.08.14 ディストピア

-

監査法人による会計監査や税理士法人による税金計算が終わり、昨夕、決算速報をリリースした。

3月決算の企業と異なり、コロナパニックの影響を4ヶ月以上受けたこともあり、2億円近くの赤字決算になってしまった。

固定費の高い商売なので、売上の上下が利益の増減を大きく左右してしまう。

赤字になるのは11期ぶり、売上が前年を下回るのは創業以来初めてのことである。

こうした決算は致し方がないとして、悩ましいのは5月後半からの回復傾向が、陽性者数の再増加や自粛ムードによって

再びブレーキがかかってきたことである。

7月の売上は前年同月の62%にとどまり、8月も同程度になりそうだ。

一番の稼ぎ時である夏休みの低迷はつらい。

9月以降の行楽シーズンに向けて、自粛ムードが鎮まり、旅行需要が大きく回復していくことを祈るばかりである。

それにしても、世の中の異様な雰囲気は、どうしたことか。

電車の中はともかく、街を歩くほぼすべての人がマスクをしている。

まるで、以前どこかで観た未来のディストピア世界を描いたSF映画のようである。

皆が表情を隠し、他人を警戒し、同調しない者を探し出してにらみつけようとしているようだ。

あー恐ろしい、不気味で怖くなる。

私個人は、電車や人ごみの中以外はノーマスクである。

先日、いつも通っているスポーツジムで走っていたら、珍しく出勤していたスタッフにマスクの着用を求められた。

フロアに居たのは私一人だったし、マシンは1台ずつシートでさえぎられているし、何よりマスクしながら走りたくない。

その日は たまたま持参していなかったので、そのように訴えたが、結果として追い出されてしまった。

ジムでクラスターが発生したニュースは知っているし、企業防衛上もスタッフはそのような対応を強く指示されているのだろう。

理由も立場もよくわかる。 されど、怒りがおさまらない。

まるで、書類の不備だけで冷たくはねつけられたり、外見だけで排除されるような感じ、本能がこれは違うと叫んでいる。

あー息苦しい。

こんなことを書くと、「それはあなたのわがまま、みんな我慢しているのだから」という「もっともらしい正論」が聞こえてくる。

感染拡大を抑えることによってかけがえのない命を守る、もちろんその目的はわかっている。

しかし、ウィルス曝露者数>PCR検査陽性者数>感染者数>発症者数><要入院治療者数>死亡者数、と分解して考えれば、

事態は明らかにPCR検査陽性者数ばかりにおびえて集団パニック状態に陥り、「正しく恐れる」とは到底言えないと思う。

はっきり言って、騒ぎ過ぎ、おそるるに足らず、と私は考えている。

それにしても、みんなはこういう状況に違和感や怒りや不気味さを感じないのだろうか。

それとも、すっかり慣れてしまっているのだろうか。

リスクを怖れ、無難に逃げ込み、同調圧力に結果として加担する。

こういう感性や行動パターンが、さまざまな差別や争いや不公正を生んできたと感じたりしないのか。

当社は、ひとりひとりの自由を大切にするために、多様性を尊重することを重要なポリシーとしている。

パンフレットにもこう書いている。

「いろいろな個性や違いを受け入れ、少しずつ寛容になることが自由を支えているのだ」。

決算の話しに戻る。

驚かれる人も多いと思うが、当社の役員報酬は、私を含め年間1000万円に届かない。

あとは利益連動の役員賞与や配当金が加算されるわけだが、今年は両方ともゼロ。

収入が1/3以上も減ってしまうのだから、正直言ってつらい。

楽しみにしていたクルーズも中止、海外旅行にもいけない。

気持ちの支えは、普段のまま何も変わらない愛犬たちと、購入予約したこのバイクだ。

数か月先になるらしいけれど、早く乗りたい。

- 2020.06.02 たどり着いた結論

-

6月に入った。

数か月で 約10億円の資金調達を果たし、平常心で事業を継続できる基本が確保できた。

先が見えなかった利用者の減少もGW頃に底を打ち、回復傾向が明らかになってきた。

壊滅的な影響を受けている宿泊業界で、すぐれて堅実な状況にあると言えると思う。

とりあえずは一安心である。

創業から25年、バブル崩壊や リーマンショックや東日本大震災など、大きな災禍をしのいできたが、今回もしぶとく乗り越えられそうな気がしてきている。

500年、1000年企業を目指しているのだから、この程度の逆風で吹き飛ばされるわけにはいかない。

そのためにも、ピンチはチャンス。

絶好の成長機会として活かしていこうと、業務の見直しに取り掛かっている。

さて、先日来考え続けているコロナの問題。

先日もあるテレビ番組を見て、なんとなく腑に落ちる考えにたどり着くことができた。

そのきっかけは、日本人の哲学者が紹介していたドイツのメルケル首相の3月18日のテレビ演説で語られた以下の言葉だ。

日常生活における制約は、

渡航や移動の自由が苦難の末に勝ち取られてきた権利であるという経験をしてきた私のような人間にとり、

絶対的な必要性がなければ正当化し得えないものなのです。

民主主義においては決して安易に決めてはならず、決められるのであればあくまで一時的なものにとどめるべきです。

しかし、今は命を救うためには避けられないことなのです。

言うまでもなく 、この言葉の背景には東ドイツで生まれ育った彼女の切実な経験と歴史認識がある。

そして 、そこから導き出された人間の営みの根本についての哲学がある。

ドイツの人々はうらやましいなと思った。日本のリーダーにもこうした「哲学」を語ってほしいと思った。

間違いなく私の感性や考え方の根底には「個人の自由を大切にしたい、するべきだ」という強い思いがある。

「自由」といってもいろいろある。

日本国憲法の中だけでも、思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、集会の自由、結社の自由、表現の自由など

さまざまな「自由」が明記されている。

ただ、こうした自由の中でも、もっとも基本的で重要なものが「移動の自由」だ、と私も思う。

再び日本国憲法に戻れば、それは居住移動の自由、外国移住の自由、国籍離脱の自由などを含む。

以前にも紹介したが、旅籠屋の「総合ガイド」の冒頭に「気兼ねなく、好きな時に、好きな所に行ける自由」のことを掲げている。

つまり、宿泊施設、少なくとも「ファミリーロッジ旅籠屋」がもっとも大切にすべきことは、その自由を守ることだという信念がある。

そのために、分け隔てなく気軽に泊まれる、すなわち多様性を受け入れるというポリシーがある。

抽象的なきれいごとではない。

ファミリー・カップル・ビジネス・ペット連れなど目的や構成の違い、

年齢・性別・人種、身なりなどの外見や身体的な違い、

言語や文化的習慣などコミュニケーションに関わる違い、

非常識でわがままなクレーマーを含め、性格や考え方の違い、

いわゆる障害と呼ばれる差異を含むすべてに関わる多様性。

いずれも、予断・偏見・先入観にとらわれず多様性を受け入れるということは、それなりのリスクを引き受ける覚悟を持つということだ。

ひるがえって、今回の外出自粛要請。

新型コロナウィルス感染の恐怖が強調されるが、少なくとも日本における感染状況を見る限り、

絶対的な必要性があるとは、到底思えない。

命か経済かではなく、感染拡大のリスクを抑えるために人間社会の根本を支える「移動の自由」を制限すべきかどうかという問題ではないか。

ゼロリスクを求めるのなら、そもそもインフラを支えるサービス業など成立しない。

戦争中にも行われなかったほどの移動制限を行う必要性を、この数か月の状況の中で、私は認めることができない。

そんな風潮や風評に流されることこそ、いさめるべきことだという反骨心が湧いてくる。

「自粛警察」の感情的糾弾を甘受し、「ファミリーロッジ旅籠屋」は平常通り営業を続ける。

他県ナンバーだからと石を投げられる人にも宿を提供し続ける。

そのリスクをとりたくないのなら、病院や交通機関や宿泊施設で働く人々は転職を考えるべきだ。

職業選択の自由は、もちろんある。

- 2020.05.12 示唆に富む言葉たち

-

嫌いなのに、半ば義務感で何十年も目を通し続けている朝日新聞、毎日毎日30分近くを費やしているので膨大な時間をとられているわけですが、

新型コロナに関する以下のようなインタビュー記事に出会うと嬉しくなります。

〈社会を覆う「正しさ」〉(5月8日、磯野 真穂さん)、〈私の人生、不要不急?〉(5月12日、養老 孟司さん)。

とても示唆に富んだ内容なのでぜひ一読いただきたいのですが、有料記事なのであえて要約させていただくと、およそ次のようなことが述べられています。

医療人類学者の磯野さんは、ゼロリスクを目指す「道徳的な正しさ」は、遠くの人にはエールを送りながら近くの人を排除する矛盾を生んでおり、

同時に 「安全な人や集団」と「危険な人や集団」を分ける「村八分」を招いていることを指摘し、リスクとの寛容な付き合い方を提言されています。

解剖学者の養老さんは、感染拡大抑止のなかで、「不要不急」かどうかということが判断基準として言われているが、人生は本来、不要不急ではないのか。

ヒトとウィルスは共生していくしかないことを含め、要は各人の問題であり一元的な価値基準で善悪が断じられることへの疑問を遠回しに述べられています。

緊急事態宣言が発出されて以降の自粛が功を奏し、ようやく感染拡大の勢いが弱まり、宣言解除や自粛要請の段階的縮小のニュースが増えてきました。

「旅籠屋」 は、手洗いの励行、マスクの着用、換気の徹底、消毒薬の常備、フロントへのスクリーンの設置など

感染防止に努めながら全店営業を継続してきましたが、4月・5月とも売上高は前年に比べて7割減、6月末の決算では、創業25年目にして初めての減収、

11年ぶりの赤字は免れない状況となっています(詳しくは、先日発表した「第3四半期報告書」や「決算短信」をご覧ください)。

休業しないことについては、「こんな時に営業を続けているのはけしからん!」という抗議の電話をいただくこともあったのですが、

その悔しさや迷いや矜持について、旅館経営者からの視点で率直な思いを述べられているエッセイに出会い、勇気づけられたりしました。

〈コロナで揺らぐ、宿泊施設の存在意義〉(4月28日、永山 久徳さん)

「旅籠屋」は、帰宅困難な医療関係者などの宿泊に活用いただいたり、テレワークのためにデイユース利用を受け入れたりして喜ばれているのですが、

事の本質は目先の社会的要請に合致して世の中の役に立っているかどうかではないように思うのです。

そうでなければ、パチンコ店やライブハウスなどの施設や、仕事以外で旅に出る人は自分勝手と責められ一方的に切り捨てられることになります。

新型コロナウィルスのリスクばかりが強調されますが、身の回りに感染症はいくつもありますし、ゼロリスクを言うなら車のような人殺しの道具には乗れないし、

「得体のしれない」他人と共存したり、文化も風習も異なる知らない土地への旅行などすべて排除すべきことになってしまいます。

世の中のムードにあわせていれば無難ですし、被害者としての立場に徹していれば気楽ですが、それは違うだろうという気がしてなりません。

自らの利益だけを考えるわがままを許すつもりは微塵もありませんし、感染拡大抑止に努めることは当然ですが、

そこから先は、一定のリスクを引き受けながら、互いに寛容な姿勢で、通常通りの生活や事業を続けていく、人間の社会はそんなものだと思うのです。

言い換えれば、多様性を受け入れることによってそれぞれの自由を守り通すということです。

もう少し、考えます。

- 2020.05.08 論点整理

-

「ファミリーロッジ旅籠屋」の「総合ガイド」の冒頭に、「旅は、自由。」と題して、以下のような文章を載せています。

気兼ねなく、好きな時に、好きな所に行ける。

当たり前のことのようですが、今世界中で、こんな自由に恵まれた人々がどれだけいるのでしょう。ほんの一部に違いありません。

心と体の健康、ある程度の経済的ゆとり、車社会のインフラ、個人を大切にする平和で安全な社会。

これらの条件がそろわないと得られないことだからです。

50年前はどうだったのでしょう。50年後はどうなるのでしょう。

長い長い歴史の中で、無数の人たちがあこがれ、願い、ようやく手にした夢のような時代と場所に私たちは生きています。

当社では、新入社員研修の中で、必ずこの文章を読み上げながら会社のポリシーを説明します。

しかし、「50年前はどうだったのでしょう。50年後はどうなるのでしょう」という問いかけに対し、つい数か月前までは「?」という反応が通常でした。

今あるものは昔から当たり前にあり、これからも続いていくはずだ、そのように考えてしまう人が多いのです。

過去を振り返ってみても、誰もが気軽に海外旅行に出かけられるようになったのは、つい数十年くらい前からのことなのです。

例えば、査証(ビザ)、つまり入国許可証。

ご存知の通り、本来、他の国へ渡航する際、その国が発行するビザの発給を事前に受けなければなりません。

これを省略してパスポートだけで他国に入国できるのは、ビザ免除の取り決めがなされている場合だけなのです。

私が初めてアメリカに行ったのは1987年12月のことでしたが、その時は、事前にアメリカ領事館にビザ発給の申請を行った記憶があります。

調べてみたら、日本人に対して90日以内の観光や商用旅行についてビザ免除が認められたのは、ちょうど1年後の1998年12月からのことだったようです。

ちなみに、1年ほど前、日本のパスポートが世界一強くなった、つまり、日本がビザなしで最も多くの国(約190か国)へ渡航できる国になった

というニュースが報じられていました。

そして、現在と未来についてです。

数か月前には想像もできなかったことですが、今、世界中の国々が鎖国状態で、原則他の国へ旅行することができなくなっています。

加えて、 国内でも県をまたぐ不要不急な旅行は自粛することが要請されいます。

「50年後」どころか、数か月も経たないうちに「気兼ねなく、好きな時に、好きな所に行ける」自由は失われてしまいました。

この不自由な状況については既視感があります。 1973年の第1次オイルショックの時のことです。

イスラエルとアラブ諸国による第4次中東戦争の影響で原油価格が急騰し、世界中がパニックになりました。

日本ではトイレットペーパーの買い占め騒ぎが有名ですが、それ以外にも以下のような出来事がありました。

- テレビ深夜放送の休止。

- デパートのエスカレーター運転中止。

- 地下鉄照明の間引き。

- ネオンサインの早期消灯。

- 野球のナイターの開始時間の繰り上げ これらは、節電による石油消費量の減少を直接ねらったことですが、あわせて、不要不急な娯楽は控えるべきだというキャンペーンがはられました。

- ガソリンスタンドの日曜日休業。

- 自動車メーカーによるモータースポーツからの撤退。

その結果、起こったのが、以下のようなことです。

当時、大学生であった私は、こういう感情的な同調圧力に強い違和感を感じたことを覚えています。

このような状況がいつまで続いたのか、よく覚えていませんが、オイルショックが与えた影響はきわめて大きく、

経済は戦後初めてのマイナス成長となって高度経済成長が終焉、省エネ意識が高まっていきました。

すでに1960年代から公害問題など経済成長のひずみが顕著になり、「モーレツからビューティフルへ」というテレビCMが話題になったりしていたのですが、

多くの人の意識において楽天的な未来志向が冷め、根底から価値観が変化していったのはこのオイルショックが契機だったように思います。

話しは変わりますが、最近、高齢者がとかく否定的に語られることがあります。

自分たちの目先の利益ばかり考えて問題の解決を先延ばしにしてきた。そのツケを若い世代に背負わせている。

しかし、長く生きてきたことの財産もあります。それは、世の中のさまざまな様子を実際に体験してきたことです。

私は戦後生まれですが、それでも傷痍軍人や防空壕など、戦争の臭いを鮮明に覚えています。

そして、ほんとうに皆が貧しく、生きて行くのに必死だった様子。そのせいもあって公衆道徳に欠け、列を守らず、タバコやゴミを捨てる人が多かったこと。

国産品は粗悪で世界でバカにされていたこと、日本人は粗野で醜悪な「イエローモンキー」だと軽蔑されていたこと。

いっぽう、デモや騒乱が頻発し、先日の香港のような状況もあったこと、けっして政治や社会に無関心な時代ばかりではなかったのです。

中国人観光客の爆買いや東南アジア諸国のエネルギーあふれる様子は、 「エコノミックアニマル」と揶揄されていたかつての日本の姿です。

感染症の流行については、衛生状態がずっと劣悪だったし、情報も限られていたため、今回のコロナ禍ほどの騒ぎは記憶にありませんが、

小児麻痺(ポリオ)は身近でしたし、日本脳炎への警報もよく耳にしました。

あとは、1968年から1969年にかけて流行した香港風邪。調べてみたら、死者は世界で50〜100万人、日本でも2千人を超えたそうです。

未知のウィルスによるパンデミックですから、今回の新型コロナウィルスとまったく同じですが、死亡者は数倍も多かったわけです。

私を含め、 高齢者はこのように様々なことを体験しています。

ですから、新しい出来事に対しても耐性を持っているはずで、パニックにならず、冷静に判断して経験を活かさなければなりません。

若い人以上に感情的になったり、逆に個人的な達観に逃げ込んで無関心を装う人もいるようですが、それではいけません。

こんな時こそ、落ち着いて状況を俯瞰し、知恵を出すべきだと思うのです。

話しが本題から離れてしまいました。

考えなければならないのは、コロナ禍の中で、どう生きていくべきか、何を判断の基準にすべきかということでした。

生命の安全と個人の自由の選択を迫られれば誰でも前者を選ぶ、と誰かが言っていました。

ほんとうにそうでしょうか。

そもそも、こんな二者択一の設問に対して答えを求めることに問題があるように思います。

生きている限り病気や事故のリスクはあるし、社会生活を営む以上完全な個人の自由などというものもありません。

考えるべきことは、以下のことを短期と長期に分けて整理してみることではないかと思います。

1.感染拡大抑制の目的は、医療崩壊の防止なのか、感染者を少なくすることなのか、死亡者を最小限にすることなのか。

2.経済的なダメージを最小化するために最適な方法とは何か。

3.従業員(施設の運営者)と、お客様(宿泊者)の感染リスクはどう異なるのか。

4.会社を存続させ、ダメージを最小化する方法とは何か。

5.そもそも宿泊施設が存在する社会的意義とは何か。

すっかり回り道してしまいましたが、まだまだ考えます。

- 2020.05.06 コロナ対策の基本戦略

-

じつに様々なニュースが飛び交っていますが、私が一番なるほどと思ったのは、感染医の高山義浩さんがfacebookに投稿していたこの分析です。

1番目は、都市封鎖を含めて徹底的に感染を限られた場所や地域に抑え込んで蔓延を防ぐ「封じ込め路線」、

その例として、中国、韓国、台湾、ベトナム、タイ、マレーシア、シンガポール、ニュージーランド、オーストラリア、アイスランド、ハワイ州が挙げられています。

2番目は、感染者が急増して医療崩壊が起きない程度に感染拡大のスピードを抑える「コントロール路線」、

その例として、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、イタリア、日本が挙げられています。

3番目は、集団免疫による終息を信じ、最小限の感染抑制策しかとらずに感染拡大を容認する「拡大許容路線」、

その例は、スウェーデン、ブラジル、(方針変更前の)イギリスとオランダ。そしてアフリカなどの発展途上国もやむを得ずこの路線を採りつつあるようです。

経済活動の抑制、すなわちダメージの大きさで見れば、1番>2番>3番、

予測される死亡者の数で見れば、逆に、3番>2番>1番ということになるようです。

これは、すっかり有名になったジョンズ・ホプキンス大学によるシミュレーションでも示されていました。

もちろん、これら3つの路線=戦略には、以下のような前提条件があります。

ひとつは、感染者の大部分が無症状あるいは軽症で、致命率(致死率)が1.5〜3%以下にとどまること。

エボラ出血熱のように、致死率が50%を超えるような感染症の場合、3番目の路線を採ることは許容されないでしょう。

ふたつ目は、感染者は必ず抗体を持つようになり、その後は一定期間再感染することも、他の人へ感染させることもないだろうということ。

この点が未だ明確になっていないことが問題を複雑にしています。 3番目はもちろん、2番目の路線も、こういう期待を前提にしているのですから。

みっつ目は、いずれ、ワクチンや特効薬が開発されるに違いないと考えられていることです。

この期待が早期に実現しないとすれば、1番目の「封じ込め路線」は、いつまでも規制を緩めたり、鎖国を解くことが出来ず、

感染者が少ないだけに終息にもっとも長い期間を要し、経済的にも狭い範囲の内需に頼るしかなくダメージも大きくなります。

逆に、3番目は医療崩壊を甘受するわけですから際限なく死者が増え続け、社会全体が崩壊してしまうことになります。

PCR検査の数や規制の程度など、断片的な意見や批判が目立ちますが、こうして全体的な戦略を整理して眺めてみると、

医療体制の基礎体力、貿易依存度や内需経済の大きさ、国や自治体などの統治能力、人々の死生観や価値観など、

それぞれの国や地域で対応が異なるのは当然で、答えは一つではないことがわかります。

日本の場合、医療体制は充実しているものの、ICU病床や感染症対応力には脆弱な面があるようです。

経済面でいえば、もちろん貿易依存度は低くないのですが、一定の内需があり、ある程度は鎖国状態に耐えられるのかもしれません。

そうしてみると、2番目の「コントロール路線」を採っていることは、最適な選択だったように思えてきます。

しかし、これも、「集団免疫」の効果が発揮され、ワクチンや特効薬の開発が近い将来実現しないとジリ貧になってしまいます。

もちろん、そうでなければ、1番目の「封じ込め路線」も、3番目の「拡大許容路線」も結果は同じになってしまいます。

このように、現時点では、終息への道筋が見えないため、路線の優劣の判定もできませんし、 政府や自治体からの要請に対する対応も決めにくいのです。

しかし、個人としても、会社としても、今この時の方針を定めないわけにはいきません。

ところで、以上のこととは別の次元の判断基準はないのでしょうか。

その一つが、個人の自由を尊重するかどうかという問題です。

その面で考えると、、3番>2番>1番ということになります。

いきなり、感覚的な話しになりますが、私個人は、ここで紹介されているパリ在住の哲学者の心情に共感を覚えます。

でも、個人的な感覚ではいけません。

さらに考えてみます。

- 2020.05.05 考えるチャンス

-

前回の日記から1か月近くが経った。

4月7日に緊急事態宣言が発出され、感染者は累計で15,000人を、死亡者も500人を超えた。

珍しく毎日欠かさずテレビのニュースを見て、ネットでさまざまな人の意見に触れている。

きょうも、NHKのBS1で、世界を代表する3人の有識者の提言を聞き、武漢のレポートを見た。

それぞれに一理あって、考えれば考えるほど迷ってしまう。

ひとりでも多くの命を救うのか、経済活動を維持してすべての人たちの生活を守るのか。

グローバリズムの機能停止と国家の復権は進歩なのか、後退なのか。

公共の秩序か、個人の自由か。独裁と民主主義は二者択一なのか。

これほど根源的な問いを突き付けられる状況は数十年ぶりのこと。

自分なりに考えを整理しないと、経営者として明確な方針を責任を持って示せない。

なぜ、店舗の営業を自粛しないのか。あえて社内懇話会を開催するのか。

というわけで、数日間、深く考え抜いてみようと思う。

というのも、先月は資金繰りの準備に努めて、10億円近くの資金確保の目途が立ち、心の余裕が生まれたからなのだ。

ここで思考停止に陥ってはいけない。

- 2020.04.12 自粛と事業継続の狭間

-

新型コロナウィルスの感染拡大がなかなか収まらない。

数理分析にもとづく予想どおりであり、少なくとも数か月は自粛を緩める状況にはならないと覚悟している。

毎月の客室稼働率を公開しているが、2月後半から影響が顕著になり、3月は約1/3減少、4月は半減する見込みである。

昨年12月に老母を連れてドイツのクリスマスマーケットを訪ね、2月中旬にはエジプトのナイル川クルーズに出かけた。

今はすべて催行中止になってしまっている。

ぎりぎりのタイミングで幸運に恵まれたわけだが、半年前、世界中の国々が鎖国状態になるなんて、誰が想像したことだろう。

最近は国内旅行も自粛ムードで、私も15年来続けてきた「ハーモニカ教室」の合宿旅行が中止になり、楽しみにしていたバイクツーリングも延期した。

本社でも在宅勤務を認めているため、オフィスは閑散としている。

電車通勤の社員が集まる職場は、もっともクラスターになりやすい場所に違いない。

ただ、日本国内に限って言えば、新型コロナウィルスの感染者は現時点で累計7,000人足らず、死亡者数は100人を超えていない。

検査を絞っているため、実際の感染者はずっと多いに違いないが、

厚生労働省発表によれば、通常のインフルエンザの感染者(毎年10,000,000人)と死亡者数毎年(約10,000人)と比べてきわめて少ない。

こうしてみると、騒ぎ過ぎ、恐れ過ぎ、ここまで経済を委縮させることの合理性に疑問を感じてしまう、というのが私の率直な印象である。

予防法も治療法も確立されていない未知の病気であり、外国の状況を見ると、こうした見方は無責任な楽観論なのかもしれないが、

批判されることを承知で言えば、このままの状況が数か月も続けば、中小企業や自営業者の多くは倒れてしまう。

「病を治して病人を殺す」、それで良いのか。

とはいえ、経営者の務めとして、リスクに備えるため少しでも現預金を増やしておこうと金融機関に対し、積極的に融資の申し入れを行っている。

先々の心配とはいえ、資金繰りのことを考えるなんて、十数年ぶりのことだ。でも、「備えあれば憂いなし」である。

20年前、旅籠屋にお金を貸してくれる銀行なんてなかった。

堅実経営が評価され、少しずつ信用力が増し、7年前からは代表者保証もなく、今では年0.5%未満の固定金利で融資いただけるようになっている。

ありがたいことだ。

とにかく、従業員の生活を守り、地域を支え、たくさんの利用者の必要に応え続けなければならない。

幸いなことに、店舗の支配人を含め、社内で感染者が出たという報告はない。

でも、みんな不安を抱え、心配している。

そんな中、今週は「長者原SA店」のオープン準備に皆で出かける。

そして、引き続き、東北各店の支配人を集め、恒例の「社内懇話会」を開催する。

延期してはどうか、との意見もあったが、ウィルスとの戦いは長期化し、常態化することを考えれば、重要な通常活動は維持継続するべきだと決断した。

マスクや手洗いはもちろん、室内でのミーティングは窓を開け放して行い、食事会も屋外で行う。

リスクを最小限に抑える努力をしながら、やるべき大切なことはやり続けるべきだと考えた。

結果としてこの判断が誤りであれば、経営者の責任が問われることになる。当然のことだ。

テレビも新聞もコロナの話ばかり。

いつのまにか、気が滅入って「コロナうつ」にかかりそうになる。

だから、昨日も今日も、いつものように隅田川テラスをひとりで走った。

先週から、ジョギングする人の数が目立って増えている。

こんな時こそ、体を動かし、汗をかいて、心の元気を保つ。

何百年も続く東京の老舗企業は、明治維新も、関東大震災も、戦争も乗り越えて今に至っている。

もっとも恐れるべきことは、いつも「心の中」にある。

- 2020.03.02 新型コロナウィルスの大騒ぎ

-

新型コロナウィルスのニュースで、連日大騒ぎである。

海外からの宿泊者が2%前後ときわめて少ないため、直接の影響は小さいのだが、それでも国内旅行を控える動きも顕著になっており、全国の店舗でキャンセルが相次いでいる。

昨年夏に毎週のように襲来した台風の影響に加え、こうした外的な要因による旅行客の減少は悩ましい。

しかし、これは、我々にはどうしようもないことであり、一喜一憂することなく、いつもと同じように客室を整え、全てのお客様を笑顔でお迎えすればよいと割り切っている。

それにしても、日本人は、横並びの自粛に走る人が多いような印象を受ける。

26年前、旅籠屋の創業を計画していた時に受けたアドバイスを思い出す。

「アメリカのMOTELのような宿泊施設を日本に? たしかに、アメリカにはあんなにたくさんあるのに、日本にはありませんよね。喜ぶ人はいるかもしれませんね。

でも、ビジネスとしては、うまくいかないかもしれませんよ。だって、ガソリンスタンド、コンビニ、ファーストフード、ファミリーレストラン、ショッピングセンターなど、

ロードサイドで誕生したビジネスはすべて日本に導入され、これだけ巨大になったでしょ。うまくいくなら、どこかの企業が、とっくに始めているはずだと思いませんか?」

日本人的な発想である。みんながやってるなら安心、誰もやっていないならやめとこう。 乱暴に言えば、アメリカ人は反対かもしれない。

誰もやっていないなら、やってみよう。みんなやってるなら、やめとこう。

政府は一斉に学校の休校や規模の大きなイベントの自粛を求めている。これに対する反対意見も多いようだが、オリンピックの中止や延期を避けるという目的もあるのだろうし、これについてここで批判するつもりはない。

私が違和感を持つのは、個人個人が風評に惑わされ、半ば恐怖に駆られて判断力を失って感情的になっていることだ。

店頭からは マスクや消毒薬だけでなく、ティッシュペーパーやトイレットペーパーや紙おむつまでもが消えている。再びの光景である。

自粛を求めるのは禁止する法的な根拠がないからなのだが、これに従う自治体や企業、そして個人が相次いでいる。

みんな、「何かあったらどうするんですか? 責任をとれるのですか?」と言われるのを恐れているのである。

正論を言っているつもりかもしれないが、本音はそこにある。反論を封じ、異論を避ける。

考えてみたら、そんな言い方は無茶苦茶である。卑怯である。

生きている限り、何らかのリスクを負って生きている。大勢の人間がひしめき合って生きている現代社会はリスクの上にしか成り立たない。

いや、現代社会に限らない。古今東西、生きるということはそういうことだ。

昔放映されていた損害保険会社のテレビCMを思い出す。YOUTUBEに残っていた。これである。

新型コロナウィルスは、感染力が低くないようだ。でも、重症化する可能性も低そうだ。

かつて流行した新型インフルエンザと比較しても、過度に危険視する必要はないのではないか、それが、現時点での客観的かつ科学的な見方のように思う。

自主的に通勤や通学を控えたり、用品を備蓄したりすることを否定しない。自己判断でどうぞというだけだ。

私の場合、睡眠と休養をとるように心掛け、できるだけ人ごみを避けたりするだけで、あとは日常どおり。

ただし、宿泊業を営む立場としては、一般の人以上のリスクを引き受けてでも、ぎりぎりまで店舗の通常営業を維持し続けるよう覚悟を決めている。

医療関係者や自治体関係者など公益性のある仕事に従事している人間はもちろん、誰だって自分の持ち場を守る、

社会人としての責任やプライドって、こういう時のためにあるんじゃないか、と私は思う。

その意味で、勝浦の「ホテル三日月」の人たちには心からの敬意を抱いている。

いろいろ批判されている「ダイヤモンド・プリンセス」のスタッフに対しても同じだ。もちろん、船長は最後まで船にとどまったはずだ。

当然のことを行うことは、なかなか難しい。みんな、ヒステリックに魔女狩りしている。自分第一なのはわかるけど、人のせいにばかりするのはやめないか。

自分たちの身を守ることを冷静に考え、静かに行動すれば良いのだ。

さぁ、必要以上に、ワイドショーやニュースを見ないようにしましょう。

治療法がない以上、検査だって、受けたって仕方ない。

無用な心配をせずに、心を落ち着けて体調を整えるように心がければいいんです。

- 2019.12.26 ラグビーから学んだこと

-

12月に入ったと思ったら、今年もあと数日。ほんとうに師走の時の流れははやい。

今年も「月刊 ホテル旅館」(柴田書店発行)の1月号に寄稿させていただく機会をいただいた。その原稿を以下に転記します。

年頭所感 「2020年の展望と課題」 ラグビーから学んだこと

毎年同じ書き出しになりますが、日本にもアメリカのMOTELのような車旅行者が誰でも気軽に利用できる宿泊施設をと願い「ファミリーロッジ旅籠屋」を誕生させて25年、全国各地70ヶ所以上に直営店を展開するに至りました。春には4番目の高速道路内店舗も実現する予定です。日本初で唯一のMOTELチェーンとして、少しずつ実績を築いてこれたことはとても嬉しく誇らしいことです。

昨年の本欄で、「流れにもムードにも乗りません」と題して、そのユニークな特徴を紹介させていただきました。- 1.リピーターが60%以上。

- 2.予約サイトへの依存率は15%未満。

- 3.支払いはあえて現金のみ。

- 4.出店は需要の小さなエリア中心。

- 5.海外居住者がわずか1〜2%。

- 6.人間性本位で支配人ペアを採用。

- 7.収益や効率の最大化を追求しない。

これらは、創業時から掲げている「シンプルで自由な、旅と暮らしをサポートする」というモットーにしたがって歩んできた結果と言えます。

昨年の秋、ラグビーワールドカップが開催され日本中が熱狂しました。

日本代表の快進撃やゲームの面白さだけではなく、背後にある基本的精神に心動かされた面があったように思います。

清々しい風が吹き抜けた気分になりましたが、ラグビー憲章というものがあり「品位、情熱、結束、規律、尊重」という言葉がうたわれていることを知って納得しました。普遍性のある理念や哲学が明確に示され、試合以外の部分でも一貫して体現される、だからこそ多くの人に伝わったのでしょう。翻って当社の場合、創業前から掲げている理念は以下のようなものです。

●2つの事業目的。

1.旅行者が、気軽に安心して泊まれる自由で経済的な宿泊施設の提供

2.地域に調和する資産活用事業の創出と堅実で自立した生活基盤の確保

●4つのコンセプト

1.素泊まり・・・宿泊特化の宿

2.街道沿い・・・ドライブに便利な宿

3.小規模運営・・・家族運営の宿

4.チェーン展開・・・どこでも安心の宿

●4つのポリシー

1.求められないサービスはしないのがサービスと割り切る。

2.快適にお泊りいただくという基本は譲らない。

3.あらゆる面でシンプルであることの合理性を追求する。

4.周囲への調和と環境負荷の低減を図る。

これらは、創業前にアメリカを旅しながら感じたMOTELの本質と日本で展開することの社会的意義を考え抜いて導き出したことです。その後、数多くの困難があり、分かれ道があり、迷いもありましたが、根底にある強い願いと掲げた言葉により、ぶれずに進んでくることができたように思います。コンセプトやポリシーに一定の耐久性が、言い換えれば普遍性があったということだと自負しています。

しかし、事業を続けながら気づかされたこと、新たに考えなければならなくなったことはたくさんあります。

- 車社会のインフラとして全国展開を進めれば需要の小さい地方への出店が増えてくる。また、建築費の高騰により土地活用の利回りが低下しており、出店が困難になる可能性がある。こうした収益性の問題をどう考えるか。

- 店舗が増えるに伴い、質を標準化し、維持していくことが困難になる。また、多様な支配人社員に運営を委ねることによるリスクも高くなる。こうした人的な問題をどう解決していくのか。

- 少子高齢化と車離れもあり国内のマイカー旅行は減少する見通しであり、不安定なインバウンド客に依存せず安定的に宿泊施設を維持継続していくことは可能か。

- オーバーツーリズムの問題を含め、そもそも地域社会の維持と観光はどのように調和するべきか、「世界観光倫理憲章」で提起されている課題を含め何を指針とすべきなのか。

- 残念ながら、日本では当社と同様の業態のMOTEL事業を担う会社が存在しない。切磋琢磨して事業を深化させ、広く社会に問題提起していくには同業他社の存在が欠かせないと思うが、その欠落をどう埋めていくのか

- シンプルで自由な旅をサポートするMOTELのような宿泊施設は500年も1000年も続けていく価値と可能性があると考えるが、事業の承継や継続性をどのように実現していくのか。

ラグビーワールドカップを見ながら、あらためて普遍性のある理念や哲学とこれを共有し体現していくことの重要性を再認識しました。

お気づきかもしれませんが、先に紹介した当社の理念は、切り口も次元もまちまちで断片の羅列という面を否定できません。

創業から25周年を迎え、今一度深く考えて見直しを図り、「旅籠屋憲章」とでもいうべき言葉を明確に示さなければと考えているところです。

- 2019.10.18 ラグビーWカップ

-

9月20日に開幕した「第9回 ラグビーワールドカップ」の熱戦が続いている。

日本戦に限らず、テレビで放映される試合をすべて観戦し、自分でも驚くほど盛り上がっている。

昔々、高校に入ってすぐ、私は数か月間だけラグビー部に所属していたことがある。

ところが、根性主義の時代のこと、試合はもちろんミニゲームにも参加できず ただ走らされるばかりの練習に嫌気がさして退部したので、細かいルールもわからないまま、トップリーグも見に行ったことがない。

いわゆる 「にわかファン」のひとりである。

でも、ラグビーには私の心を震わせる何かがあって、昔、国立競技場をにぎわせた早明戦や早慶戦を見に行って大声をあげたり、その後も日本代表の「善戦」に心躍らせたり、4年前のイングランド大会で南アフリカを破った「スポーツ史上最大の番狂わせ」は中継を見ながら泣きそうなほど感動した。

だから、今回の大会はとても楽しみにしていたのだが、まさか日本が予選リーグを全勝で勝ち抜けるななんて想像もしていなかった。

開幕のロシア戦、アイルランド戦、サモア戦、スコットランド戦、どれもこのまま離されて負けるのかなぁ、逆転されるのかなぁ、半分腰を引いて応援していたのだが、こんな結果になるなんて、嬉しすぎる。

しかし、各国の試合や関連のニュースを見ながら、こみあげてくる感動の源泉は、日本代表の活躍だけではなく、このスポーツが本質的に持っている別の部分にあることに気づかされた。

ルールであるとはいえ、不利な判定に対し感情的になるプレイヤーがいないのはなぜ?

一方的な負け試合なのに、最後の最後までふてくされることなく全力でプレイするのはなぜ?

ノーサイドの直後、さっきまで格闘していた相手と笑顔で称えあうことができるのはなぜ?

試合後、なぜ相手チームのロッカーまで出向いてラフプレイを詫びにいき、それに拍手で応えるのはなぜ?

試合が中止になったのに、現地に残り、ボランティア活動に参加するのはなぜ?

何年も苦しい練習を続けてきたのに「自然災害の現実に比べれば、ラグビーなんてささいなこと」と言えるのはなぜ?

応援しているファンが相手チームの国歌を歌い、試合後、穏やかに相手の試合ぶりをほめることができるのはなぜ?

今回は解説にまわっている五郎丸選手が4年前の南アフリカ戦を振り返り、次のようなことを話していた。

「あの劇的な勝利の後、我々は歓喜のあまり選手同士で喜びを爆発させていました。

しかし、すぐに南アフリカの選手が近づいてきて、勝利をたたえてくれたのです。

その瞬間、ラグビーが実現しようとしていること、求めていることは別のところにあることに気づかされ恥ずかしくなりました。」

ラグビー憲章 を読んで、すべてのことが腑に落ちた。

そこには、 このスポーツの根底にある理念や哲学、大切にすべき精神が、次の5つの言葉に集約されて明記されている。

品位(Integrity)。

情熱(Passion)。

結束(Solidarity)。

規律(Discipline)。

尊重(Respect)。

もちろん、ウルグアイ選手の泥酔暴行事件や、スコットランド協会の「日本戦を中止すれば法的手段に訴える」という、残念な例外もあった。

ちなみに、後者については、ヨーロッパの人たちは、台風や地震や津波の恐ろしさを経験したことがないのだな、と思った。

つくづく、日本に住む我々は、大昔からこうした自然の脅威にさらされ、耐えることによって、生きてきたのだなぁ、と思った。

こんなラグビーの世界に惹かれていると、ついついサッカーと比べてしまう。

審判を欺くこともテクニックのうちと考え、大げさに倒れたり、演技したりする選手。

試合中も試合後もレフェリングに文句を言う、選手や監督。

相手をののしり、軽蔑を隠そうとしないサポーターの言動。

ラグビーは上流階級の恵まれた人たちのスポーツで、サッカーは庶民のスポーツだから、という説明を聞いたことがある。

でも、きれいごとであれ、「人間、捨てたもんじゃないなぁ」と思わせてくれる世界を引きずり下ろす必要はない。

こんな理念や精神が浸透していけば、世の中はもっと美しく生きる価値のある世界になっていくかもしれないと夢想するのを冷笑する必要もない。

私は、こんなやせ我慢や理想主義が好きだ。

この1週間、風邪気味で微熱が続いている。

でも、なんとしても、この週末、準決勝の4試合を全力で観戦する。

こんな素晴らしい機会を見逃すわけにはいかない。

日本、頑張れ。そして、どの国の選手もみんな頑張れ。

そして、気高い人間の心を見せてくれ。

- 2019.08.12 イギリス、バイクツーリング 8日目

-

●8日目・・・6月26日

飛行機の便は夕方なので、昼過ぎまで自由時間。

大好きな街歩きの時間。

まずは、ホテル近くのパディントン駅へ。

入口脇の壁に大きな絵が何枚も飾られている。

犬連れの家族がイギリス各地を旅してまわっているシーンが描かれているが、とても可愛くてほっこりしてしまった。

行かれる方は、ぜひ見てください。

駅の構内、ホームの横に、有名なパディントンベアーの像や絵がさりげなく飾られている。

前に来た時に見かけたのだが、今回もこれを探して構内をうろうろ。

改札口がないので、自由に列車の脇まで行ったり来たり出来る。

続いて、駅の北東方向に歩いて有名なアビーロードの横断歩道へ。

途中迷ってしまい1時間以上かかってしまった。

途中で黒人のお兄ちゃんに尋ねたら親切に教えてくれた。

彼が笑いながら言ってたとおり、周囲には観光客がいっぱい。

50年も経つのに世界中から人を引き付けるなんて、ビートルズはすごい。

ホテルに戻る途中、ロンドンでもっとも美しいと言われているリージェントパークへ。

ここも2度目だが、広々とした緑の空間は、人もまばらで素晴らしい雰囲気。

町中の喧騒から離れ、車の音もなく、くつろげる。

犬がリードなしで散歩したり自由に走り回ったりしている。

私が住んでいる浅草界隈にも、こんな公園があったら、どんなにいいだろう。

上野公園も人が多すぎるし、犬を遊ばせるなんて無理。

最後に、無料公開という案内に魅かれ、貴族の館へ。

Wallace Collection。

外観やアプローチの雰囲気は、大英博物館に似てるような。

館内には、集められた武具や絵画、陶磁器などが、あふれんばかりに展示されている。

大英帝国の栄華と富の蓄積にあらためて驚かされる。

絵画の中には、レンブラントの自画像もさりげなく飾られていた。

ものすごい値がつくだろうにと、下世話なことを考えてしまった。

以上で、今回の旅は、ほぼ終了。

あれから1ヶ月半も経ってしまったが、やはりバイクの旅は、一般的な観光旅行よりもはるかに思い出が濃い。

歳も歳だし、気力体力のあるうちにと思って半ば衝動的に申し込んだが、行って良かった。

何よりも、日本とはまったく異なるイングランドの地形や風景を感じることができた。

同じ島国で、面積は日本の方がずっと広いけれど、使える土地の広さは逆だと思った。

2,000km以上も走ったが、トンネルは一度もくぐらなかったような気がする。

それだけ、高低差がなかったということだ。

日本の自然の変化の豊かさをあらためて感じた。

高速道路を作る費用と手間と技術、おそらく日本は世界一ではないだろうか。

そして、田舎町の景色の違い。

どこへ行っても、石造りの素敵な建物とセンスの良い庭が並んでいて、 無秩序な日本の街並みが情けなく思える。

でも、何日も同じような風景を見ていると、単調な気がしてくる。

新しいものに飛びつかない頑固さと、それを許さない無言の圧力のようなものもあるのかもしれない。

それに比べ、雑多ではあるけれど、日本の地方の街や村は無邪気なスッピン。

もう少し統一的な美的感覚を持ってほしいと思うが、見られることなど意識していない無防備な正直さにあふれている。

好きではないが、これもありなのかもしれないと、少しだけ思った。

それにしても、歴史や伝統を重んじる性向は、間違いなく文化的な雰囲気を醸成する。

厳然と継承されている貴族階級の存在が、保守的な安定を支えているのかもしれない。

それは一種のプライドなのか、排他的なアイデンティティなのか。

EUからの離脱問題のニュースが騒がしいが、現地ではなんの兆候も感じられなかった。

古い歴史を持つ島国という意味では似ている日本とイギリス。

でも、両者の国民性は対極にあるようで、イギリスには独特なこだわりを捨てないでほしいと思う。

前のめりのグローバリズムのスピードの方が異常なのだ。

一言でいうと、さりげなくもとことん人間くさいイギリス、住みたくはないけれど、気に入りました。

また、訪ねる機会はあるのだろうか。

- 2019.08.05 イギリス、バイクツーリング 7日目

-

●7日目・・・6月26日

きょうは、バイクツーリング最終日。

レンタルバイクの店まで戻るのだが、途中、街並みの美しさで有名なコッツウォルズ地方を抜けていく楽しみなコース。

古くから羊毛の交易で栄えた地域らしいが、時代の波に取り残され、原風景が残ったということ。

日本でも同じ。

昔「妻籠」に行った時、宿の人に「見捨てられた場所だから残っただけですよ」と言われたことがある。

都会人のノスタルジーと地元の人たちの視点は違う。

そんなことはともかく、丘を抜けていくと、蜂蜜色の石造りの建物が目立ってくる。やさしい外観。

最初に立ち寄ったのは、Chipping Campden。

素晴らしい天気で、お伽の国のよう。

茅葺の家もある。

細かく手が入れられているけれど、人工的ではなく自然な雰囲気。

いわゆるイングリッシュガーデンと呼ばれる家々の庭を眺めながら、街中を散策。

壁を飾るハンギングバスケットの植え込みも、ほんとうに上手で美しい。

日本と異なる地形や気候、自然や緑との付き合い方のベースにある感覚が明らかに違うのだろう。

こういうものはひとつの文化だし、うわべだけ真似てもダメ。

日本で時々見かけるプラスチックの鉢をそのまま見せている家など皆無だ。

続いて、Bourton-On-the-Water という街に立ち寄る。

ここは、以前にも来たことがあるが、その時は雨が降っていて寒かった。

今回は、最高の青空が迎えてくれた。

街中を流れるソ水深の浅い、人工の水路。

以前、ニュージーランドのクライストチャーチという街に行った時、底の浅い船で水路を巡ったことを思い出した。

たしか、パンティングとか言う舟遊び。

水鳥がゆっくり泳いでいて素晴らしい雰囲気。

1時間ほど散策した後、ロンドン方面に進み、午後には郊外のレンタルバイク屋さんにバイクを戻す。

結局、今回のは6日間で3回も立ちコケしてしまい、バイクを傷つけてしまったので、修理代がどれくらい請求されるかと心配。

でも、金額は、じっくりチェックして後日連絡が来ることになった。

なんだか気が重くなるが、仕方ない。

アメリカのツーリングの時のように、全額保証の保険があったらよいのにと思う。

とにもかくにも、怪我もなく無事戻ってこれたし、ずっとさわやかな晴天に恵まれたことに感謝。

店主に「なにとぞ、よろしく」という気持ちを込めて握手し、タクシーに分乗して、Gatwick空港へ。

直通の電車に乗り替えて、ロンドンのPaddingtonへ。

ホテルは駅の近くの建物。 ここもエレベーター無し。もう慣れてきた。

下は、ホテルのすぐ近くのビル。

壁一面に花を植えたバスケットが飾られているが、水やりはどうするのだろう?

夕食は添乗員さんお勧めのワインバーへ。

店内の雰囲気も料理もとてもよかった。

大陸は40℃を超える熱波が来ているらしいが、ロンドンの夜は肌寒いくらいだった。

- 2019.08.05 イギリス、バイクツーリング 6日目

-

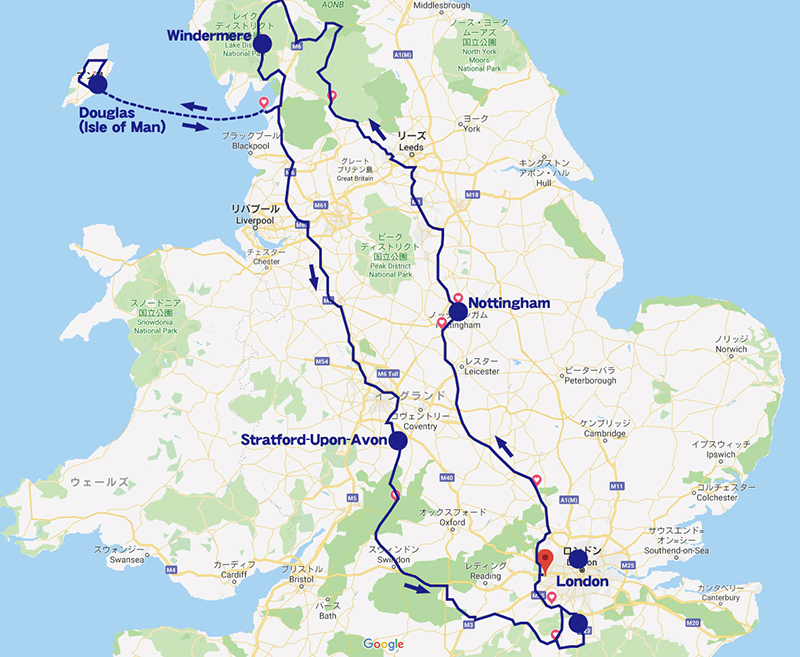

●6日目・・・6月26日

旅も後半。

きょうは早起きしてブリテン島に戻り、ひたすら高速道路を南下し、シェイクスピアの生誕地で有名な街へ。

フェリーはすいていて、船内でゆっくり昼食をとる。

海を見ると、海の中に無数の風力発電。

これが良いのか悪いのかはともかく、知らないうちに世界は変化しているのだなぁと思う。

我々がメディアを通して得ている情報なんてほんの一部。

来てみないと気づかないことがいっぱいある。

途中で立ち寄ったSA、ここにもMOTEL。

「Travelodge」も「DaysInn」も、アメリカ中にあるチェーンだが、前者はイギリスに500軒、後者は40軒ほどあるらしい。

SA内といっても、広い芝生の中に建っていて、なかなか良い雰囲気。

昼過ぎからずっと高速道路を走り続け、夕方6時過ぎに、Stratford-Upon-Avonに到着。

ここは、世界一の店舗数を誇るMotelチェーン「Best Western」を名乗っているが、元々は古くからある宿なのだろう。

集客のために、チェーンに加盟しているのに違いない。

歩いて数分のところに、シェイクスピアの生家。 500年以上も残っているのがすごい。

残念ながら見学時間は終わっており、内部は見られなかった。

道の反対側の写真。左側手前が生家。

500年前はどんな通りだったのだろう。

もちろん、電柱も電線もない。

2時間ほど、街中を散歩したが、旧市街地は観光客向けのこぎれいなショップばかり。

ここは、ピーターラビットのお店。閉店前に来たかった。

世界中、有名な観光地は、どこも観光客向けのお店が軒を連ねている。

自然なことだし、かわいらしくて期待通りなのだが、作られた虚像のような感じもして、少ししらける。

オーバーツーリズムの問題にもつながる、難しい自問自答。

散歩の途中、裏通りで日本食の食堂を発見。

たこ焼きとラーメンを注文したが、ラーメンはひどかった。

日本人がやっている店ではないらしいので仕方ないが、これが日本料理と思われるのは残念。

近くのテーブルでは、白人カップルが寿司を食べていたが、3ダースくらいの握りをひとりで平らげていた。

うーん、質より量のこの感じにも違和感。

- 2019.08.04 イギリス、バイクツーリング 5日目

-

●5日目・・・6月25日

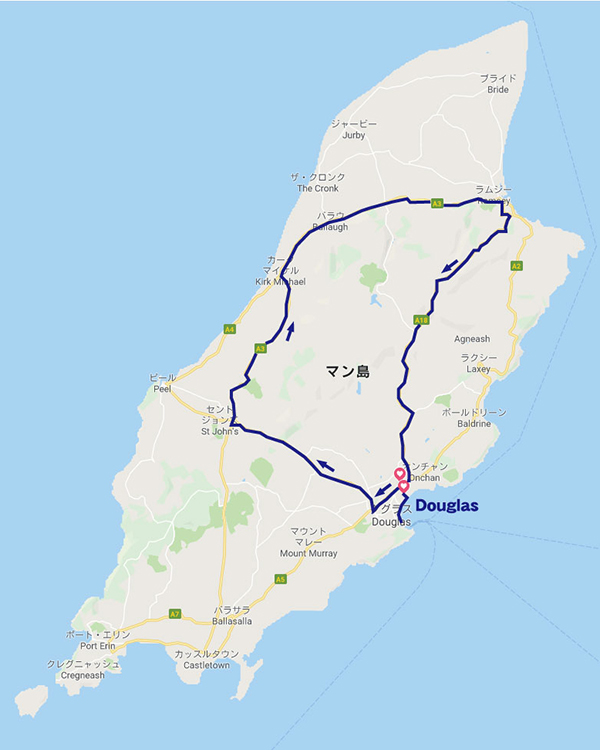

今日は、終日マン島に滞在。

全員自由行動だが、4台は添乗員に先導してもらいながら、TTレースのコースを一周。

ホテルから少し斜面を上がった地点が、スタート・ゴールのメインスタンドのある場所。

すぐ右を走る一般道路と並行して、ここだけ専用のピットレーンのようになっている。

表彰台の上から撮影した動画はこちら。うまく再生できるだろうか。

オートバイやレースに興味のない人も、「マン島TTレース」という言葉を耳にしたことがあるかもしれない。

終戦から10年も経たない1954年、当時世界的にはまだ無名だったホンダの本田宗一郎が、ヨーロッパ視察の途中にこのレースを観戦し、

帰国後、まったく無謀な「出場宣言」を発表し、数年後に優勝したことは伝説的なエピソードだ。

この経緯については、こちらをご覧ください。当時の日本人と日本企業の志の高さと強さを感じることができます。

ごく簡単に紹介すると、このレースのスタートは100年以上も昔の1907年。

以来、レギュレーションやコースが変更されながら今も続き、今年も5月、1週間にわたり開催された。

特徴は、専用のサーキットではなく、島内の一般道路がコースになっていることで、これまでに観客を含め300人近くの事故死が発生している。

戦後始まった2輪の世界選手権においても、主要なレースの一つになっていたが、このようにあまりに危険だということもあって、

メーカーやトップライダーは参加を忌避するようになり、1976年以降は独自の単独レースとして、特異な存在であり続けている。

詳しくはこちらをご覧ください。

ただし、言葉や文章では伝わらない。

ぜひとも、こちらの映像をご覧ください。 上の写真の場所も出てきます。6分あまりの記録映像です。

ご安心ください。事故のシーンはでてきません。

コースの途中の集落。

1周、約60kmのコースの2/3くらいはこのような普通の民家の間を走る。

ここを200km/h以上のスピードで競争するなんて、正気の沙汰ではない。

もうしばらく走るとコースは市街地を抜けて、ゆるやか丘へ。

少し暗くなり、雲行きが怪しくなってきた。

丘のコースに入ってくると、濃い霧。 前のバイクのテールランプを頼りに、走る。

途中、もっとも標高が高いあたりのコース脇に立てられた、伝説のライダージョイ・ダンロップの銅像を見に行く。

マン島TTレースの最多勝利を誇る彼は、2000年、エストニアでの公道レースで事故死。享年48歳。

その後、彼の弟や息子たちがマン島TTレースに参戦している。

ホンダのレーシングマシンにまたがりコースを見下ろしている彼の表情は、やさしく微笑んでいる。

深刻な表情でないのが、いい。

ちなみに、この像の建立費用を負担したのは、彼にヘルメットを提供していた日本のARAI。

粋なことをしたものだ。

なんとか、コースを一周して、ダグラスの街へ戻る。

ゆっくり2時間近くかけて走ったが、レースでは60kmを20分以内で1周するらしい。

もう1周する他のメンバーと別れ、ホテルに戻り、午後は、ゆっくり街中を散策。

公式Tシャツを製造販売している店のここが本店。

名前も「TT SHIRTS」、シャレている。

お約束のお土産を購入。

街の中心部はこんな感じ。ここでも、電柱や電線は見えない。

TTレースの旗やバイクが飾られていて、レースが観光イベントの中心になっていることが伺える。

2〜3時間ぶらぶら散歩して、早めに就寝。

あすから、 旅も後半だ。

- 2019.07.31 イギリス、バイクツーリング 4日目

-

●4日目・・・6月24日

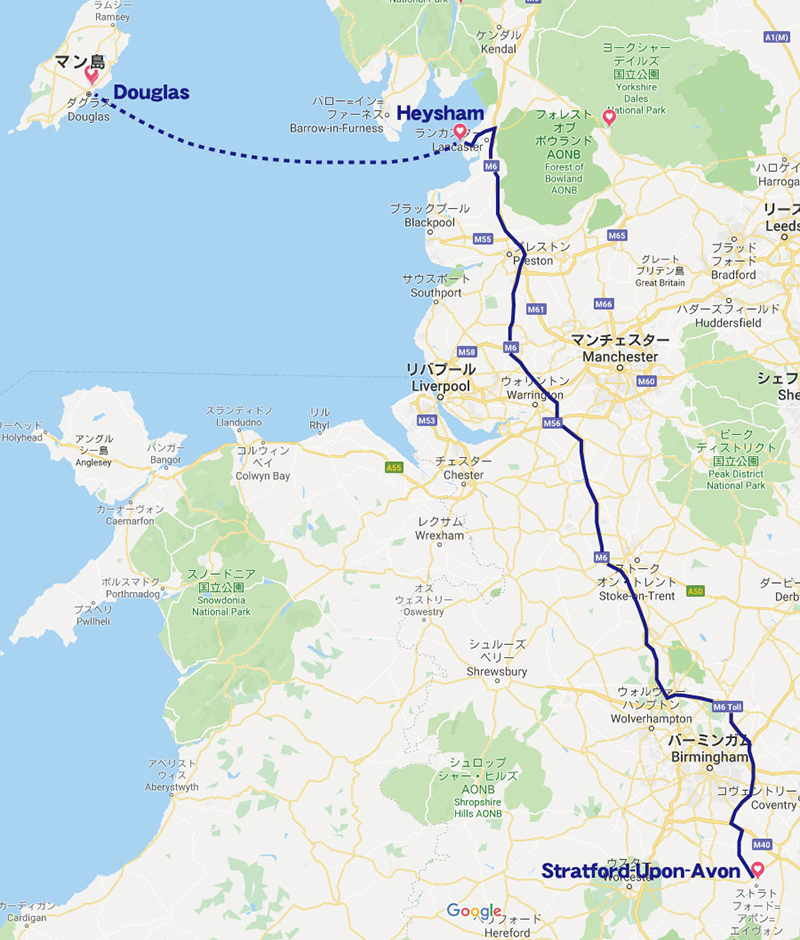

今日はいよいよマン島へ渡る日。

少し遅めにウィンダミアのホテルを発って、Heyshamという港町のフェリー乗り場へ。

有名な三本足のマークが出迎えてくれる。

このマークを見て、NHKの大河ドラマ「いだてん」を思い出す人もいるかもしれない。

私は「いだてん」の放映開始の時から、「あれっ? これってマン島のマークじゃないの?」と不思議に思ってました。

なにか関係があるのでしょうか?

それはともかく、マン島の複雑な歴史と立場については、Wikipediaをご覧ください。

島内でしか通用しない独自の通貨があったりして、中央集権が進んでいる我々日本人には、驚きです。

駐車場で乗船待ちをしていたら、1926年製のベントレー。

もうじき100歳! 現役で走ってるのがすごい。

こういう所も、イギリスの懐の深さ、乗り物文化の確かさ。

なんだか、素敵だなぁ。

マン島へは4時間弱の船旅。

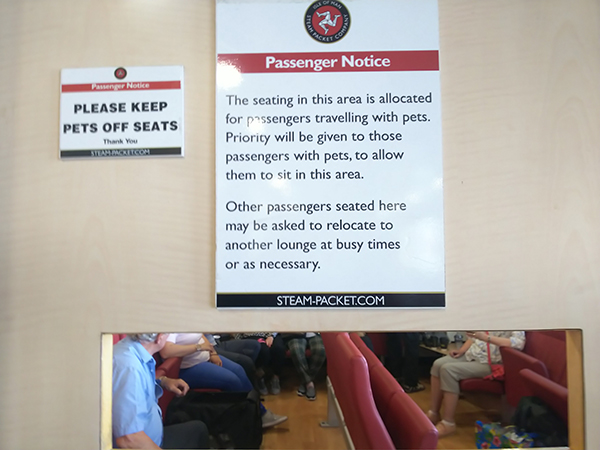

ほぼ満席で団体客がうるさいし、退屈。

上のデッキに出てみたら、すぐ目の前をカモメが並走していて、その大きさにびっくり。

下に戻ったら、ペット連れ優先室があって、犬が何匹も足元に寝ていた。

我が愛犬と同じゴールデンリトリーバーも居て、思わず手を振ってしまった。

お店でも列車でも見かけることが多く、犬連れで旅行することが広く受け入れられているのがとてもうらやましい。

揺れることもなく、19時頃、無事にマン島の中心地Douglasのホテルに到着。

空堀に面した地階があって、間口の狭い建物。

イギリスの市街地で一般的なつくりだ。

それなりに古いのだろう。難点はエレベーターがないところ。

ここは、客室が4階だったので、狭く急な階段を使っての荷物の上げ下ろしがほんとうに大変だった。

夕食は、今夜もフィッシュ&チップス。

十分においしかったけれど、一皿をふたりで、ちょうどよい。

- 2019.07.19 イギリス、バイクツーリング 3日目

-

●3日目・・・6月23日

じつは、 バイクツーリングの初日、ガソリンスタンドの近くで、さっそく立ちコケしてしまった。

走っている時は何の問題もないのだが、停止して足を着こうとした時につま先立ちになってしまい、バランスを崩して車重を支えきれなくなってしまう。

後ろのシートにカミさんを乗せていたので、怖い思いをさせてしまった。

身長の低さを嘆きたくなるが、スムースな減速と停止やシートから降りての取り回しの下手さ加減は私のせいだ。情けない。

結局、きょうから彼女は添乗する4輪の伴走車に同乗させてもらうことにした。申し訳ない。

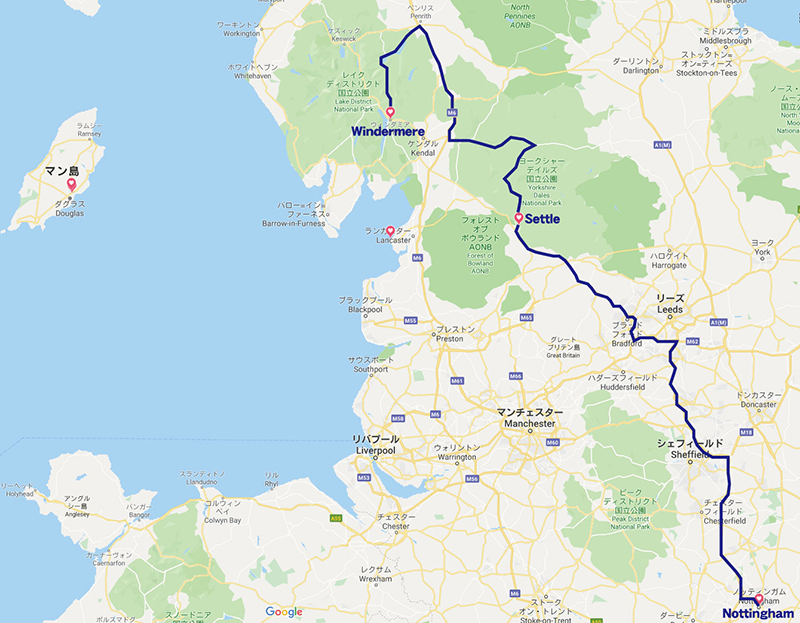

今日は、前半は高速道路を北上し、後半は一般道路を走って、イングランド北部の景勝地「湖水地方」を巡る。

ロンドンの環状高速を離れてからリーズという町までは、ずっとM1という高速道路。

1号という名前が付いているので、日本の東名高速のような最大の幹線道路なのだろう。

通行量が多いが、 片側3〜4車線と広く、走りやすい。制限速度は70マイル=112km。ほとんどの車は100〜130kmで淡々と走っている感じ。

割り込みやあおり運転はなく、マナーは良い。1/4〜1/3は日本車、嬉しい。

おもしろいのは市街地が近くなって渋滞が発生するようなエリアになると、時間と区間を限定して路肩の走行を認めていること。

日本でも、渋滞時に限って2輪の路肩走行を認めるようにしようというアイデアがあるが、ぜひ実現してほしい。

最初に立ち寄ったSAには、もちろん宿泊施設。

走りやすいが単調な高速道路を降りて、ようやく一般道路に入る。

すぐに、SETTLEという町の小さな鉄道の駅に立ち寄る。

あまりの美しさ、かわいらしさに感動してしまった。

飾られている草花を含め、心を込めて大切にしていることが伝わってくる。

ご承知の通り、イギリスは鉄道発祥の地。車に押されて衰退しているのは日本と同じだろうが、鉄道マニアがボランティアで走らせている路線も多いらしい。

鉄道が、輸送という機能だけでなく文化として受け継がれ、大切にされ、定着している。

このあたりに、イギリスの文化的な深さや成熟した味を感じる。

日本では、経済的合理性だけで、線路や道や建物が捨てられていくことが多い。

やりきれない。うらやましい。あこがれてしまう。見習いたい。

田舎道を走り、いくつもの小さな町や村を過ぎると次第に家が少なくなり、荒涼とした風景がひろがってくる。

ヨークシャーデイルと呼ばれる地域だそうだ。

ここまで500km以上イングランドを南北に縦断してきたわけだが、島国とはいえ、日本とは景色が大きく異なる。

高い山がなく、見渡す限りなだらかな丘が続く。部分的に残る林を除くと牧草地。そこでは羊や牛や馬がのんびり草を食んでいる。

水田がないため、ゆるやかな斜面ばかりだ。

ヨークシャーデイルを過ぎると、湖水地方。

この辺りは明らかに氷河が作り出した地形に違いない。谷間には細長い湖が点在している。

ツーリングを楽しむ数多くのバイクとすれ違い、追い抜かれる。 人気の観光地らしい。

30分ほど待ってもひとりが集合場所に到着しないが、残りのメンバーで、今日の宿泊場所 Windermereのホテルに向かう。

ここは、湖水地方の中心地。たくさんの観光客でにぎわっている。

まだ外は明るいので、街を散策。

遅れていたメンバーは迷子になっていたらしく、無事に到着。良かった。

どの街もそうだが、電柱や電線が目に入らない。

地下に埋設されていない場合も、電線は建物の裏側に目立たないように通っている。

このあたりの美意識も見習いたいところ。

さぁ、あしたは憧れのマン島に渡る。

- 2019.07.18 イギリス、バイクツーリング 1〜2日目

-

「木更津港店」や「大阪枚方店」のオープン準備、決算手続きなどに追われている時期だが、半年以上前に予約したこともあり、6月下旬、10日近くも休みをとり、強引にイギリスに行ってきた。「イングランド北部 湖水地方とマン島 9日間」というバイクツーリングである。

海外でのバイクツーリングは2度目。前回は、ちょうど3年前の6月中旬に行った「アメリカ大西部周遊とルート66 8日間」。

40年以上バイクに乗り続けているし何とかなるだろうと甘く考えて申し込んだのだが、ハーレーに乗るのは初めてで、乗車姿勢も操作方法も違うし、何より車重が400kgもあり、初日から立ちコケしてしまった。恐怖心さえ感じてしまい、グループから離れ、出発地のラスベガスでみんなが帰ってくるのを待つことにしようかと本気で考えたくらいなのだが、なんとか気を取り直し一日一日必死で旅を続け、1,700kmの行程を走りきることができた。

毎日40℃を超える気候で、後ろに乗るカミさんも大変だったと思うが、ギラギラ照り付ける太陽を感じ、乾いた風を受けながら雄大な風景に包まれる感覚は、観光バスツアーではけっして味わえないもの。何より、自分でアクセルを開け続けない限り進んでいかないのだから、能動的な意志を問われる旅であり、バイクツーリングならではの深みを生む。苦楽を共にする仲間とも、運命共同体のような心のつながりが生まれ、忘れられない色濃い思い出となった。

今回のイギリスツーリングも、3年前の記憶が後押しして決めたこと。気力体力があるうちにと思って決断した。ロンドンには過去2回行ったことがあるが、映画などで見るイギリスの田舎の風景を体感してみたいと思った。昔から関心のあったマン島TTレースの舞台を訪ねられるというのも魅力だった。

ところが、出発の40日前の5月11日、ひさしぶりにぎっくり腰になってしまい、無理に山歩きをして悪化させてしまったこともあり、完治しないまま当日を迎えることになった。 何とかなるだろう。

以下、私なりに感じたことを中心に、旅のあれこれをまとめてみるので、よろしかったらお付き合いください。

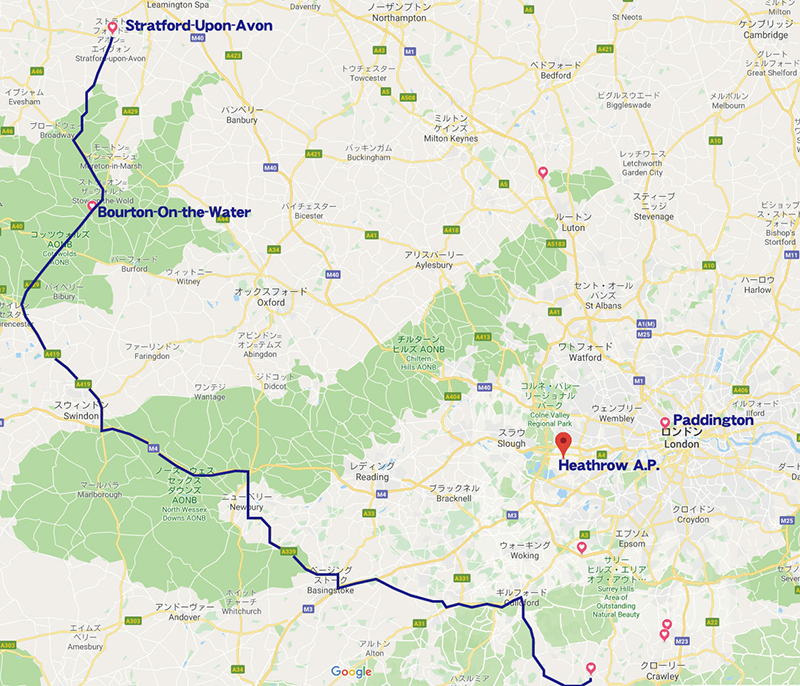

全体の行程は、以下の通り。7泊9日の旅である。

●1日目・・・6月21日

早朝に成田空港に集合。添乗員を含め、総勢9名。バイクは6台。自分が最年長に違いないと想像していたが、なんと70歳以上が3人もいる。

まわりから見ると老人ツアーである。

飛行機は大韓航空なので、ソウル郊外の仁川空港で乗り継いでロンドンに向かう。

この空港は、東アジア有数のハブ空港らしく、さすがに規模が大きく、施設も立派。

空港内では、昔の武人のような装束の人たちが剣舞などを演じて回っている。なかなか見ごたえがあり、しばらく見入ってしまった。

国の表玄関で自国の歴史や文化を紹介するこうした試みはアリだと感じた。余裕があれば、日本でも、全国の空港でデモンストレーションをやってみれば良いのに、と思った。そういえば、ハワイに行くと、フラダンスで迎えてくれる。

日本人は積極的にアピールすることが苦手なのか、必要ないと思っているのか、こんな所で負けていると感じた。

仁川空港からロンドンのヒースロー空港までは11時間以上。

入国審査に時間をとられると心配していたが、最近自動化されたようで、申請書類もなく、機械にパスポートをかざして写真を撮られて終わり。

列に並んでいた時間を含め、15分程度で完了した。

ところが、そのあと、迎えの車が遅れ、宿に到着したのは午後9時近く。

ロンドン郊外にあるもうひとつの空港、Gatwick空港そばの小さなホテル、ちょうど夏至の頃なので、この時間でも外は明るい。

●2日目・・・6月22日

時差の関係で早朝に目覚めたら、快晴の青空。

先週は雨が続いていたので案じていたが、晴れると湿度も低く、空気がさわやか。

下の写真はホテル前の街並み。緑が多く、鳥たちが飛び交い、あちこちからさえずりが聞こえる。街は静かでいい感じ。

そうか、今日は土曜日なんだ。

タクシーに分乗して30分以上走り、レンタルバイクのお店に到着。

トライアンフ2台、BMW2台、モトグッチ1台、私は手前に写っているホンダCBF600。

もっともシート高が低いことを期待しての選択だったが、またがってみるとつま先立ちに近い。4気筒で重量があり、これが悲劇を繰り返すことになる。

なんとか走り出して、しばらくは伴走する4輪に続いて田舎道を走る。

左側通行なので走りやすいが、日本のような信号のある交差点が少なく、ほとんどがRoundaboutと呼ばれるロータリー。

さっそく高速道路に乗るロータリーで車列が分断され、最後尾を走っていた私ともう1台は、先行する人たちを見失ってしまった。

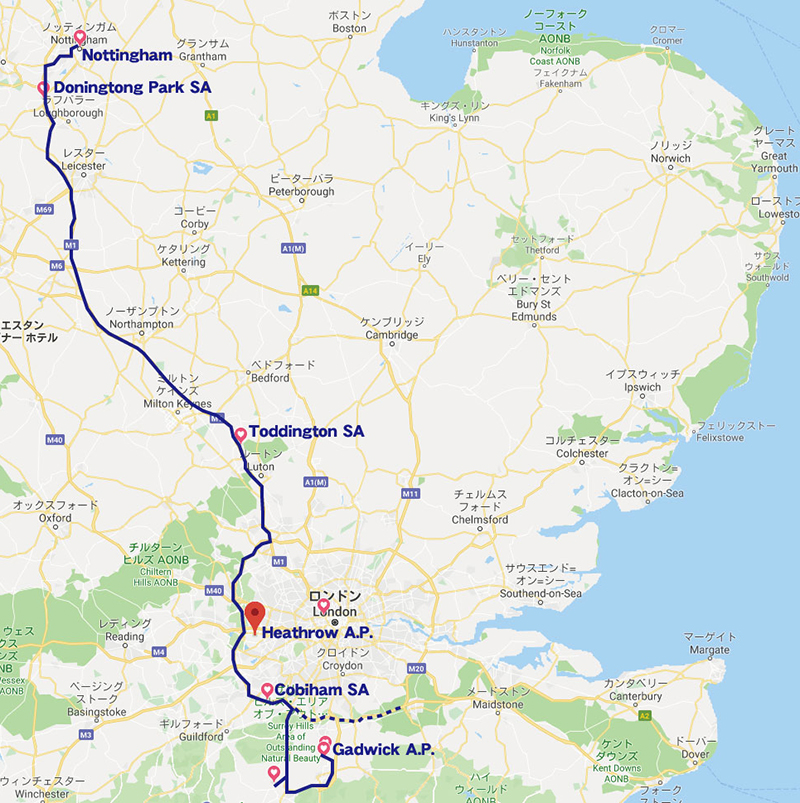

M24というロンドン環状高速を西へ向かうはずが、どうも逆の東に走っているらしい。

路側帯に停車して添乗員に電話したところ、次の集合場所であるSAで待っているから、どこかでUターンしてきてくれとのこと。

ここで説明しておかなければならないのだが、イギリスの高速道路は大部分が無料。アメリカと同じだ。知らなかった。

ただ、アメリカの高速は、市街地を離れると信号はないものの一般道路とあまり区別がつかない感じで、気軽に出入りすることができるが、イギリスの場合は日本と同じく閉鎖された空間になっており、インターで一般幹線道路に乗り換えるジャンクションがあるだけで、いわゆる出口というものが見当たらない。

この違い、うまく伝わるだろうか。

日本のように出口を見つけて外に出て入り直せば逆方向に走れると思ったが、それが出来ず延々と逆方向に走り続けてしまった。

ようやく状況を理解し、ジャンクションから一般道路に出て、ロータリーを使って逆向きに高速に入り直すのに30分以上かかってしまった。

上のマップの点線が無駄に往復した部分だ。

というわけで、集合場所のSAに着いたら、みんなは待ちきれずに出発した後。交代でトイレを済ませ、ちょっとだけ施設を覗いてみた。

ここでまたアメリカとの違い。

同じ無料でも、アメリカの高速には、トイレやベンチだけ設けてあるRest Areaはあるが、日本のような飲食物販やガソリンスタンドがそろっているService Areaに該当する施設にお目にかかったことはない。私の知る限りの話なので、まったくないとは断言できないが、あったとしてもごく一部だけなのではないかと思う。

要するに、食事をとったり、買い物をしたり、給油したければ、気軽に高速を出て、一般道路脇の施設を利用すれば事足りるという感じだ。宿泊施設も同様、MOTELは無数にある。

ところが、イギリスの高速は厳格に閉じているので、日本と同じような施設がある。サービスエリアという名前ではなく、Serviceseという名前で道路脇に表示が出ている。

上の写真は最初に立ち寄ったCobihamというSAの施設内の写真。日本とよく似ている。しかし、決定的に違うのは、必ず宿泊施設があること。

今回の旅行中、数か所のSAに立ち寄ったが、例外なくMOTELかHOTELがあった。

下は、最初にCobihamというSA内にあったDays Inn。アメリカ中にある有名なMOTELチェーンだ。パンフレットを見たら、イギリスだけでなんと600軒以上もある。

イギリスの高速道路はMotor Wayと呼ばれ、M1とかM25のように番号が付いている。一般道路はAという記号と数字が付いている。

ちなみに、 日本やアメリカの場合、高速道路関連の表示は緑色に統一されているが、イギリスでは白地の看板で他との区別がつきにくく、慣れないと見過ごしてしまいがち。ロータリーの標識もそうだが、アルファベットだけで書かれている内容を一瞬で読み取るのは難しい。

漢字を使う日本のありがたみを痛感する。

下は、バイクのレースで有名なドニントンパークに隣接するSAにあったTravelodge。これもアメリカ中にある有名なMOTELだ。

途中、シルバーストーンやミルトンキーンズなどの地名標識が目に入る。イングランドはモータースポーツファンにはワクワクするような場所なのだ。

そんなこんなで300km以上を走り、夕方6時頃に今日の宿泊地、ノッティンガムに到着。

歴史のある街のようで、お城を中心に赤レンガの建物が連なる落ち着いた品の良い雰囲気。

早めに着いたので、街中を散歩し、イングランドで一番古い(1189年開業、元はInn)というパブで夕食。

店の名前がすごい。「エルサレムへの道」。十字軍の宿だったのか?

みんなは地ビール、飲食に興味のない私はコーラにフィッシュ&チップス。

意外においしかった。

- 2019.06.20 「キャッシュレス化」について

-

また、半年も空いてしまった。あと10日で決算日、今期も終わりだ。

ところで、先日5月18日の朝日新聞に以下のような拙文が掲載された。

3年前、「民泊」についての意見が掲載されたことがあり、その後、「旅館業法」の改正に当社からの要望が反映される成果につなかった。

しかし、今回は何の反応もない。

「キャッシュレス化」の狙いのひとつは、地下経済の資金洗浄や脱税の防止にあるようだが、この点はあまり語られない。メディアもほとんど伝えない。

お金の使い方というプライバシー情報のかたまりが可視化されることへの気味悪さも問題視されることは少ない。

「自分は、人に知られて困ることはない。神経質になっているのはやましいことがある人でしょ?」なんて無邪気に構えている人ばかりなのか。

最初の原稿では、そんなことにも触れていたが、スペースの関係で削られてしまった。

みんな、なんとなく流されるだけで、ほんとにいいんですか?

- 2018.12.27 流れにもムードにも乗りません

-

2011年から寄稿している「月刊 ホテル旅館」の年頭所感、9年目となる今回は、以下のような原稿を寄せました。

年頭所感 「2019年の展望と課題」 流れにもムードにも乗りません

毎年同じような書き出しになりますが、日本にも、アメリカのMOTELのような車旅行者が誰でも気軽に利用できる宿泊施設をと願い、「ファミリーロッジ旅籠屋」をスタートさせてから24年、全国各地約70ヶ所で直営店を展開するに至りました。

昨夏は、西日本豪雨や台風の襲来、記録的猛暑や北海道地震などの影響で苦戦しましたが、秋以降は好調です。利用者も累計で延400万人を超え、日本初で唯一のMOTELチェーンとして少しずつ認知されるようになり、役所や業界の方とお会いする機会も増えてきました。その中で「ファミリーロッジ旅籠屋」の特徴やこだわりが鮮明になることがあります。

1番目は、リピーターの多さです。

60%以上が再利用なのですが、これは異常に高い数字のようです。お客様に気に入っていただいている証しなので、たいへん嬉しく誇らしく思うと同時に、日本におけるMOTELの潜在需要の大きさや確かさを示している数字だと受け止めています。すなわち、短期的な業績や社会の流れやムードに左右される必要はないし、そうすべきでもないということです。

2番目は、予約サイトへの依存率が15%未満ときわめて低いことです。

85%以上が直接予約なのです。10年ほど前、創業時からの「一物一価」のポリシーを曲げ、過渡的な措置としてOTAへの登録に踏み切りましたが、あえて手数料分を料金に上乗せしています。売上増ではなく、存在を知っていただくための広告と割り切っているからです。

3番目は、カードなどによる支払いを受付けず現金のみとしていることです。

チェーンホテルでは、とても珍しいことではないでしょうか。カード会社からは再三提案を受けますし、キャッシュレス社会の促進という政府の方針もあるようですが、変更の予定はありません。薄利な商売のため手数料によって利益の半分近くを失ってしまうという事情もありますが、そもそもこれは利便性を享受する利用者が負担すべきであり、店舗側が負担する契約に納得がいかないからです。日本では疑問視する人が少ないようですが、利用者負担としている国もあります。価値と価格の一致、サービスは有料という感覚を啓蒙普及させたいのです。2番目と同じです。

4番目は、需要の小さな地方の郊外への出店が多いことです。

これは12〜14室という規模だから可能なのですが、車社会のインフラ施設として全国に展開していくという目的実現のためには当然果たすべき社会的役割です。地域振興や地方創生が叫ばれて久しいのですが、一過性ではない活性化のためには、地元に根付く宿泊施設が必須です。赤字が続く店舗も複数ありますが、撤退するつもりはまったくありません。最近、地方の自治体からの出店要請が増えており、優先的に取り組んでいますが、これも嬉しく誇らしいことです。

5番目は、海外居住者の利用が1〜2%ととても少ないことです。

数年来、政府の方針もあってインバウンド客が急増し、これを狙って新しい施設を増やしたりサービスを強化することが業界の大きな流れになっていますが、当社はまったく消極的です。お客様を選ばないというのが当社のポリシーですから避けたりお断りすることはありませんが、海外向けの集客は行っていません。二人だけで運営しているため言葉が通じると誤解されては困ります。世界中で親しまれているMOTELですから、気軽にご利用いただく外国人も少なくないのですが、積極的に増やす考えはありません。インバウンドは社会情勢に大きく左右されるため安定経営には大きなリスクになりますし、そもそも急激な観光客の増加と依存は地域の文化や生活を破壊する恐れがあり、無条件に歓迎すべきことではないという問題意識があります。

6番目は、国籍・年齢・性別などの形式や学歴・職歴などにとらわれず、人間性本位で人生のパートナーのペアを支配人として採用し続けているということです。

これは、けっしてきれいごとではなく、容易なことでもありませんが、日本社会や日本人の「常識」に対する大きな挑戦です。

7番目は、収益性や効率の最大化を追求していないことです。

「シンプルで自由な、旅と暮らしをサポートする」というモットーに従い、お客様からの断片的な要望に引きづられてポリシーを曲げることはしません。売上高や利益優先ではなく、公正で透明で堅実な経営を大切にしたいのです。

創業以来ずっと不合理な規制や偏見に苦しめられ闘い続けてきました。要領よく許認可を得るのではなく、審議会の開催を求め、時には審査請求を行い、正面から議論を重ねてきました。その結果、旅館業法の改正に当社の主張が反映され、ある自治体では条例の見直しが行われました。こうした姿勢を失わないことこそ、ベンチャー企業の存在意義だと信じています。

2019年、当社は世の中の流れにもムードにも乗りません。

「社会的企業」の良き先例になることが、変わらぬ願いであり、覚悟です。

- 2018.12.06 自立から自律へ、自由への道

-

5か月も空いてしまった。

相変わらず、日々の仕事に追われて、気がついたら師走を迎えていたという感じ。

そんな中で、3つの雑誌から寄稿の依頼を受けた。

ありがたく、光栄なことだ。

以下に、そのひとつを転載させていただく。

公益社団法人日本道路協会が発行している月刊誌『道路』の「道」というテーマでの随想。

会社設立の頃からの歩みを「道」という言葉に託して振り返ってみた。

1月号に掲載される予定。

この雑誌には、2008年8月号の特集「高速道路における多様な展開」に 「ハイウェイホテルの存在意義とSA・PAの役割」というタイトルで寄稿させていただいたことがある。

ちょうど、「壇之浦PA店」と「佐野SA店」が実現した年。10年前のことだ。

その後、高速道路内には「宮島SA店」が加わったのみ。

全国のSA・PAに増やしていきたいのに、なかなかままならない。

- 2018.07.15 観光客として、いつも思うこと

-

「井原店」と「函館店」のオープン準備にはさまれた今週、一足早い夏休みをとってクルーズ旅行に出かけた。

こんな忙しい時に、と自分でもいら立つが、去年申し込んだ時にはこんなタイミングになるとは思っていなかった。

キャンセルしようかという迷いもあったが、目的地が滅多に行けない小笠原なので、振り切った。

東京から1000kmも離れた絶海の孤島、世界自然遺産に指定された独特な生態系、白人などが先に住み着いたという特異な成り立ち、戦争、占領、返還を経てきた歴史。

好奇心が刺激され、一度はその場所に立って、自分なりに感じてみたいと思った。

あらかじめ情報処理されていない生の空気、バーチャルではけっして得られない。

五感のアンテナを伸ばし、感性で自らの心の反応を探る。これこそが旅の楽しみだ。

滞在は2日間。オプショナルツアーに参加して父島の森や浜辺を散策、固有の生物やその進化を解説してもらう。

青い海と常緑の山々の素晴らしい眺め、人間の身勝手と自然の深みを実感できて暑さを忘れた。

ところが、いつものことながら、ここで暮らすガイドさんへの興味の方がどんどん強くなる。

父島に住む彼女は、20年前にダイビングが好きで島に移り住み、ふたりの子供を育て、上のお嬢さんはこの春北九州の大学に進学したそうだ。

常々言っていることだが、日本の社会はレンジが狭くて、「普通」に生きていくことへの同調圧力が強い。

それが人一倍嫌いなくせに、同じように相手の「普通」からの距離を測って、納得しようとする俗物の自分がいる。

どうやって生計を立てているの? 「普通」の人生から外れることへの迷いや抵抗はなかったの? ご主人は? いつか島を離れて本土に戻るの?

根掘り葉掘り聞きたくなるが、それは彼女のプライベートなことで、観光客がそんな質問をするのは失礼だという良識は持ち合わせている。

でも、もし尋ねたとしても、すらすら答えてくれるか、話す必要のないことでしょときっぱり断るような毅然とした雰囲気が彼女にはあった。

海外のあちこちを訪ねるといつも、故郷を遠く離れて生きるガイドさんたちの人生を覗いてみたくなる。

訊かれることも多いのだろう。自分から面白おかしく話してくれる人もいる。

共通しているのは、そんな彼らがとても魅力的なことだ。

多分、日本人としての「普通」と違う生き方をしてきたことへの迷いや悩みが彼らを自覚的にし、人生を選び取っている意思や意志がそこにあるからだと思う。

私は、そういう人間にとても強いシンパシーを感じる。

仲間内のなれ合いに安住しようとする人を好きになれない。日本人にはそういう人が多すぎる。どんどん増えて劣化しているような気がする。

「旅籠屋」を起ち上げた思いの半分は、この辺りにある。

ところで、こんな仕事をしているが、私は旅マニアでも、旅の達人でもまったくない。

恵まれたことに、毎年のように数日は海外に出かけているが、ほとんどはガイドさんに頼る。

説明を聞かないと気づかないままに終わってしまうからだ。

もう一度若い頃に戻れたら、留学して、言葉を覚えて、暮らしてひとりひとりとコミュニケーションしたいと思うが、さすがにもう遅い。

だから、ある意味上っ面の観光旅行なのだが、それでも感じることは多い。

毎回のように気になるのは、ルームメイクに携わる人たちに出稼ぎや移民と思われる人々が多いこと。

なんとなく、嫌な感じがする。

人種差別の国に行って、自分が「名誉白人」として遇されているような居心地の悪さ。

チップを渡すのも、上から目線みたいで、気が引ける。

先進国だとその確率が高い。アメリカも、イギリスも、フランスも、ドイツも。

北欧にいくと違っていてほっとする。

浅草の近くに引っ越してきて、もう20年以上になるが、最近、どんどん外国人が増えている。

犬の散歩をしていてすれ違う人の半分以上は、日本人じゃない。誇張ではない。

この1年で、家の周りにインバウンド客向けのホステル、簡易宿所が3軒もオープンした。

東横INNやアパホテルから出てくる人も大きなスーツケースを引いている外国人が多い。

世界中の人たちが、自由に行き来できる平和で豊かな世の中は素晴らしい。

私も、もっともっと未知の国々に行ってみたい。

多少なりとも異文化体験と相互理解が深まることは、無知による誤解や恐怖のプロバガンダに抗する貴重なことだと思う。

でも、私は、度を越した、無遠慮な異邦人の襲来はけっして健全なことだと思わない。

そこに暮らしている人がマジョリティで、観光客はあくまでマイノリティであるべきだと思う。

ちょっとお邪魔します、という謙虚さとリスペクトが失われたら、観光は生活や文化やアイデンティティを破壊する。

これは、国内においても同じことだ。

こんな仕事をしていながら、私はいつもこんなバランス感覚にこだわっている。

インバウンドの波に乗ってひと稼ぎ、空き家になったワンルームマンションを民泊に活用、なんていう感覚は好きになれない。

ナイーブ過ぎると言われるかもしれないが、こんな感覚を失いたくない。

この数か月間、「カンブリア宮殿」というテレビ番組の取材を受けた。

数日後に放映される。ありがたいことだ。

だが、先日予告編を見たら、嫌な予感。

上に書いたようなことをたくさん話したのだが、またぞろ「ユニークで格安な宿」という紹介に終始するかもしれない。

そうでないことを願っている。

「旅籠屋」に込めた思いが、少しでも伝わればよいのだけれど。

- 2018.01.10 日本で唯一のMOTELチェーンとして

-

先日に続き、雑誌へ寄稿した文章の転載です。

週刊ホテルレストラン1/5〜12号に掲載されています。内容が一部かぶります。

顔写真が余計ですが、黒塗りするのもわざとらしいので恥ずかしながらそのまま。

- 2018.01.05 MOTELの社会的意義とは

-

年末年始の休みも終わり、本社はきょうから平常勤務。

店舗も順調に増え、おかげさまで稼働率も堅調(こちらのページで公開しています) だが、さすがに、役員を含め本社スタッフ15名では、人手不足。

昨年から、求人募集していますので、「我こそは」という方は、ぜひ会社説明会にいらしてください。数名採用の予定です。

さて、今年最初の日記は、「月刊 ホテル旅館」(柴田書店発行)に例年寄稿している原稿の転載です。

あらためて、日本における「MOTEL」ビジネスの意味について、考えてみました。

年頭所感 「2018年の展望と課題」 MOTELの社会的意義とは

日本にも、アメリカのMOTELのような車旅行者が誰でも気軽に利用できる宿泊施設をと願い、「ファミリーロッジ旅籠屋」をスタートさせてから23年、全国各地60ヶ所以上に直営店を展開できるようになりました。ここで、日本においてMOTELを普及展開することの意義について、あらためて振り返ってみたいと思います。

まず1番目に挙げられるのは、「車社会を支えるインフラ施設の整備」ということです。

気兼ねなく、好きな時に、好きな場所に行ける、これこそ車社会の価値なのですが、未だに宿泊施設は駅前や観光地に偏在しており、ロードサイドに目立つのはビジネスホテルばかりです。全国1000ヶ所以上に増えた「道の駅」にも宿泊施設は稀です。意外なことに、日本の車社会には必要不可欠のインフラ施設が欠落しており、車本来の利便性が発揮されていないのです。

ちなみに「ファミリーロッジ旅籠屋」のうち3店舗は高速道路のSA・PA内にあるのですが、その意味は小さくありません。途中で泊まることによって安心して長距離離ドライブを楽しめるようになりますし、これまで早く目的地に着くための通過路に過ぎなかった高速道路が地域への結節点として機能できるようになります。

意義の2番目は、「周辺地域への貢献」です。

MOTELは基本的に宿泊特化ですから、宿泊客は周辺で食事・買い物・観光を楽しんだり、仕事をしたりします。つまり、宿以外でお金を使います。

また、宿に付加価値がないため、集客のためには地域の魅力を自力で宣伝することになります。放置されていた土地が活用され、長期間安定した利益を生む存在に変わるという面もあります。

地域振興や地方創生が叫ばれて久しいのですが、一過性ではない活性化のためには、地元に根付く宿泊施設が必須なのです。「ファミリーロッジ旅籠屋」は12〜14室と小規模のため、需要の小さな町や村にも出店できます。目立って増えている自治体からのお誘いに優先的に応えていきたいと考えています。

3番目はちょっと抽象的なのですが、MOTELは「自由で自立した旅を提案する」存在であるということです。

我々日本人は周囲の評価に流されたり、事前の計画をなぞるだけの旅をする傾向があります。自分なりに時間を楽しみ、価値と価格を賢く選択する旅、アメリカのMOTELで痛感するのはそうした自由で自立した感覚です。

日本にMOTELが普及していくことは、素泊まりで何のサービスもない安価な宿が増えるという表面的なことではありません。自由で自立した旅を楽しむ感性や価値観を提案し、サポートし、醸成していくことに隠れた意味があると思います。

4番目は、「日本では珍しいユニークな就労機会を提供する」存在であるということです。

MOTELは一般庶民の宿であり、そこで働く人たちも上昇志向にとらわれたエリートではありません。田舎の寂れたMOTELでマイペースで暮らしを営むたくさんの人たちの姿に都会とは違うアメリカを見ました。

現在、当社には200人を超える社員がいます。そのほとんどは全国に散在する店舗の支配人たちです。ふたり一組の正社員に運営業務のすべてを任せます。分け隔てなく多様なお客様を受け入れるというのと同様、社員も国籍・年齢・性別などの形式、あるいは学歴・職歴など過去にとらわれず、採用してきました。別姓やLGBTの方々も同様です。これは、けっしてきれいごとではなく、容易なことでもありません、日本社会や日本人の「常識」に対する大きな挑戦なのです。

5番目は、MOTELが日本では先例のない業態のビジネスだということに起因するのですが、「不合理な規制などへの問題提起を行わざるを得ない存在」であるということです。

ここ数年、「民泊」の急増と合法化が注目を集めていますが、旅館業法やラブホテル抑制条例の過剰規制は放置されたままです。当社では業界団体を通して要望書を提出したり、厚生労働省・生活衛生課を訪ねて直接意見交換を行ったりしました。こうした営業規制だけでなく、市街化調整区域で宿泊施設が建てられないなどの建築規制や、就労形態に関する問題もあります。時代遅れで不合理な規制は、事なかれ主義・先例主義、業界に対する予断偏見を含め、改めていかなければなりません。ベンチャービジネスを切り拓く者は、直面する障害から逃げず、正面からチャレンジし続ける点にこそ存在意義があるはずです。

宿泊業界は、インバウンド客の増加で沸いていますが、構造不況業種として苦しんだ歴史を繰り返さないか大きな不安を感じています。観光客に過度に依存することが健全なことなのかという根本的な疑問もあります。「ファミリーロッジ旅籠屋」の場合、海外在住者の割合は1%にも達しません。そんなものに頼らずとも、宿泊施設の果たすべき役割はもっと本質的で、可能性は大きいと考えるのですが、いかがでしょうか。

- 2017.12.27 ネットで出会った言葉たち その4 (偉人たちの残した言葉)

-

1年ぶりに日記が更新されたら、今度は立て続け、と言われてしまったが、4日連続できょうも。

「ネットで出会った言葉たち」の最後は、有名人の残した言葉です。

クラーク博士の別れの言葉

Bots, be ambitious Like this old man! Be ambitious not for money or for selfish aggrandizement, not for that evanescent thing which men call fame, Be ambicious for the attainment of all a man ought to be.

少年よ、この老人のように大志を抱け!

金や私欲のためではなく、名声などと呼ばれる空しいものでもなく、人間として当然持つべきもののために大志を抱け。

「少年よ、大志を抱け!」という言葉は、広く知られているが、 これは明治9年に札幌農学校(現在の北海道大学の前身) に教頭として招かれた

クラーク博士が9ヶ月間の滞在を終えてアメリカに帰国する際に残した言葉とされている。

「大志を抱け!」に続く言葉があったらしいということで、紹介してみました。

なんにせよ、当時は教える人間にも、教わる人間たちにも、熱い思いがあったのですね。

こういうの、大好きです。

吉田茂の防衛大一期生卒業式での訓辞

君達は自衛隊在職中、決して国民から感謝されたり、歓迎されることなく自衛隊を終わるかもしれない。

きっと非難とか叱咤ばかりの一生かもしれない。御苦労だと思う。

しかし、自衛隊が国民から歓迎されちやほやされる事態とは、外国から攻撃されて国家存亡の時とか、災害派遣の時とか、国民が困窮し国家が混乱に直面している時だけなのだ。

言葉を換えれば、君達が日陰者である時のほうが、国民や日本は幸せなのだ。

どうか、耐えてもらいたい。

若い人たちのためにあえて解説するが、吉田茂は、昭和20年代の首相であり、敗戦後の日本の針路を定めた人物としてあまりにも有名な人物だ。

ちなみに元首相で現財務大臣の麻生太郎は孫にあたる。

1957年(昭和32年)2月、卒業式での訓示として知られていますが、実際は、一部の卒業生を自宅に招いて語った言葉というのが事実のようです。

いずれにしても、含蓄のある、リーダーらしい言葉として、心に響きました。

田中正造の言葉

いにしえの治水は地勢による。

あたかも山水の画を見るごとし。

しかるに今の治水はこれに反し、定規をもって経(たて)の筋を引くごとし。

山にも岡にもとんちゃくなく、真直に直角につくる。

治水は造るものにあらず。

我々はただ山を愛し、川を愛するのみ。

いわんや人類をや。

これ治水の大要なり。

真の文明は山を荒さず、川を荒さず、村を破らず、人を殺さざるべし。

田中正造は足尾銅山からの鉱毒に苦しむ人々を守るために命がけの活動を行った明治時代の政治家。

明治天皇へ直訴したことでも有名。

彼のすばらしい言葉です。

- 2017.12.26 ネットで出会った言葉たち その3 (差別と多様性について)

-

何度も書いてきたことですが、私は「BLUES」が好きです。

中学生の頃、ビートルズにはまってロック少年になり、そこからルーツであるブルースに出会ったという流れです。

メロディやリズムも、それまで耳にしていた西洋音楽とは何もかもが異質でショックを受けました。

大げさに言うと、それまでの常識が根底からひっくり返されたような衝撃でした。

正直言って背伸びする感覚もあったのですが、本物のリアリティがあるような気がしました。

しかし、そんな付随的なことはともかく感性に響くものがあったわけで、今も「BLUES」が聞こえてくると心が震えてきます。

そんな音楽に出会えたことは幸せなことです。

残念なことですが、あの頃から50年が経って、もはや狭い意味での「BLUES」は現役の音楽ではなくなってしまいました。

しかし、ごく一部の民俗音楽や伝統音楽を除いて、世界中の音楽のほとんどが「BLUES」の洗礼を受けているように感じます。

もちろん、「BLUES」という音楽は、アメリカの黒人たちの生活の中から生まれたものです。

アフリカから奴隷として拉致され、アメリカの田舎にバラバラに連れて来られた黒人たちが、他の色々な音楽に触れる中でなんとなく生まれてきた音階やリズムや形式が、わずか100年前後で世界中に影響を与える存在になったとは、驚くべきことです。

そんなこんなで、私は、「BLUES」を通して、アメリカの黒人たちに興味を抱き、

驚いたり、あこがれたり、尊敬したり、軽蔑したり、あきれたりしてきました。

ですから、こんな書き込みには反応してしまいます。

続・ももクロとラッツ&スターに捧ぐ:黒人であることが何を意味するか (引用元)

それが意味するのは……いつも目立ってしまうこと(異質だから)。

自分の価値を証明し続けなければならないこと。

個人なのに、黒人という民族全体の代表例と見なされること。

良い部分は喰い物にされ、悪い部分が少しでもあれば貶められること。

誤解されること、信用されないこと。

対等には扱われないこと。

生命が軽視されること。

この日本人ミュージシャンの意図は理解できるが、それでも無礼で無神経だ。

いかに黒人が搾取されるか、いかに他人種が黒人の功績から不当な利益を得るか、の一例に過ぎない。

かつては、白人が顔を黒塗りし、黒人を題材に笑いを取るショーをやっていた。

こうしたショーは、黒人に対する差別や先入観を助長し、ネガティブな黒人像を残した。

そのステレオタイプは、今も健在だ。

黒人文化は、いつもビュッフェのように扱われる。

まるで、気に入ったものだけアップして、残りは無視していいかのように。

黒人には、他人種が信じているようなステレオタイプ以外のあり方が許されないかのように。

件の日本人アーティストがやっていることは、我々への賞賛に見えるかもしれない。

しかし実際には黒人の人間性を奪うものだ。

商品化され、パッケージとして売られる黒人文化。それは悪である。

それによって、我々黒人の存在自体は軽んじられるのだから。

ミンストレルショーのことですね。

「黒人音楽に対する敬意を表しているのだから問題視するほうがおかしい」という意見もあるようですが、それは「差別される人たち」への想像力に欠けているというしかないと思います。

メガネをかけ、出っ歯で、ニヤニヤ笑っている小柄な人間が、カメラを提げて登場するシーンを何度も見たことがあります。

金髪のカツラをかぶり、顔を白く塗った人たちが笑いをとるシーンを見たことはありません。

さらに、率直かつ具体的に述べられているのが、以下の文章です。

在日黒人男性から日本人へのオープンレター (引用元)

日本人の方々へ

私達に暖かく、優しく接してくださり感謝しています。礼儀正しく、自制に重きを置く日本の文化を、私達は尊敬しています。

おバカ、無神経、ナルシスト、イヤな奴…などなど、欠点も少なくない我々外国人男性ですが、私達にも不平不満はあります。

あなた方が自分の行動の影響に無知だと知っているからこそ言わなかったり、あなた方との友情を壊したくないから言えなかったりすることです。

これは、私達黒人が経験するいらだちや不平を並べたリストです。

もちろんあなた達がわざと、悪い意図を持って行っている行為ではないと分かっていますが、極力避けてほしいことです。

1. 人と違うことや、友人とくらべて個性的でありたいがために黒人と友達になったり、恋人関係にならないこと。

2. 英語を教わるために黒人と友達になったり恋人関係にならないこと。仕事として「学校」という場所で英語を教えているプロもいるのです。

3. オバマやボビー、その他あなたが片手で数えられる位しか知らない黒人有名人に似ていると言わないこと。似ていない場合がほとんどです。

4. 黒人が大好きだと訴えてこないこと。黒人の行動や見た目が好きなだけで、黒人自身を好きな訳ではないのでしょう。

不快な気持ちになります。あなたの目の前に立っている人と、その人の性格と向き合ってください。皆それぞれ違うんだから。

5. 黒人だから良い体型だねとか、強いと言わないこと。この体を作り上げた私の甚大な努力を無碍(むげ)にしないでください。

あなたも努力したら、違う発言になるかもしれませんよ。

6. 褒めるときに「黒人/外国人だから」と付け足さないこと。説明する程のことでしょうか?

7. 私がマリファナや他の違法ドラッグを好きか、あるいは所持しているか聞かないこと。

黒人が違法ドラッグを所持していたり、他の違法行為に及んでいると決めつけるのは人種差別です。

母国でも、白人の子供や警察、セキュリティガード達に同じ質問をされますが、かなり不名誉でストレスが貯まる経験です。

何千マイルも離れたこの地で同じことを経験するとは!

8. 黒人になりたいと言わないこと。褒め言葉ではありません。

あなたは黒人ではないし、黒人には一生なれないし、しかも黒人になりたい理由がおバカで子供っぽいことが多い。

黒人は、内なるリズムやスピリチュアリティを持って生まれた特別な人間ではありません。お願いですから自分のことを愛してください。

9. 自分の人種をおとしめて黒人を褒めないこと。

10. 聞く前から私達の髪の毛をさわらないこと。私達は動物ではありません。

11. 自分の人種をけなしながら黒人男性や女性の体を褒めないこと。気持ち悪いです。自分のことを愛してください。

12. 黒人を魅了するために黒人の女性をマネしないこと。黒人の女性が好みだったら、そもそもあなたを選びません。

13. ラップできると決めつけないこと。黒人皆に同じ才能がある訳ではありません。

14. バスケットボールがうまいと決めつけないこと。理由は上記。

15. ダンスがうまいと決めつけないこと。理由は上記。

16. 黒人や黒人の体のフェチにならないこと。それはモノ扱いだし、人種差別です。黒人はモノではなく、人です。

17. あなた方が「ブラックカルチャー」や「B系」と呼ぶものは、黒人文化のごく一部です。他の名前をつけた方がいいかもしれませんね。

世界中の黒人の過半数は、それらと関わりがない生活を送っています。

18. 友達にいいよと言われても、ニガーと言わないこと。ダメなものはダメ。ある日、大変なことになりますよ。

19. 黒人の見た目や肌の色で国籍を決めつけないこと(アメリカ、ジャマイカ、アフリカしか知らないようですが)。

黒人は世界中どこにでもいます。

20. 好みのタイプが黒人は皆同じだと決めつけないこと。

21. 黒人は貧乏だと決めつけないこと。あなたが無知なだけ。テレビを消して。

22. アフリカ人は皆飢餓で苦しみ、救いを求めていると決めつけないこと。あなたが無知なだけ。

23. 黒人は全員、異性愛者だと決めつけないこと。

24. 黒人はセックス好きと決めつけないこと。テレビを消して。

25. 黒人は強姦魔と決めつけないこと。テレビを消してください。

26. 他の人とくらべて黒人はHIVや他の性感染症や病気を持っている可能性が高いと決めつけないこと。

本当にお願いだからテレビを消してくれ!

27. 公共浴場で黒人のペニスをジロジロ見ないでください。何も見るものはありません。

28. 黒人は皆ペニスが大きいと決めつけないこと。ガッカリしますよ。

29. 「試してみたい」「どんな感じか知りたい」ために黒人と付き合わないこと。

流行ファッションみたいに、飽きたらポイっと捨てて新しいモノへ走るのはわかっています。

30. アフリカを国とみなしたり、アフリカ大陸と国との対比をしないこと(例:アフリカと日本の対比など)。

アフリカ大陸には54ヵ国と2000以上の民族と言語が存在します。あなたが無知なだけ。

31. 黒人と繋がるために「Dope(ドープ)」「Swag(スワグ)」「Gangsta(ギャングスタ)」等の言葉を使わないこと。

黒人全員がその言葉を理解するわけでも、同じ言葉を喋るわけではありません。

32. 音楽の趣味を決めつけないこと。黒人全員がヒップホップ、R&Bやレゲエを好きなわけではありません。

33. 単一的な「黒人」の見た目はありません。肌の色も体の部位も多様です。

34. あなたが黒人に似せるためにブレイズをしたり、アフロやスパイラルにしたり、頭におしゃれな布を巻いたりしても、

黒人に似ているとは思いません。

35. 黒人の唇、肌の色、髪の毛やその他 黒人の体の部位をネタにして笑わないでこと。

失礼だし、究極にガキです。しかも、あなたがどれだけ世界のことに無知か知らしめているだけですよ。

36. 黒人の肌の色をチョコレートやその他の黒っぽいモノに例えないこと。 ?

これは攻撃ではなく、あなた方と私達がもっとお互いを理解し、友情を深めるための情報です。

私達が過剰に反応しているのではなく、これは、黒人がずっと否定されてきた部分を尊重してもらうためのものなのです。

私達の多くは、これらを経験して気分を害しても、これが普通だと受け入れるしかないのです。

上記の多く(そしてもっと酷い場合も多い)は、黒人が少数派である国や人種差別がはびこる国でも同じように経験されているものです。

日本の方々、この情報を黒人の知人がいる人や、「ブラックカルチャー」に没頭している友人にシェアしてください。

「アプリシエーション(感謝)」と「アプロプリエーション(私有化)」の違い、「愛」と「フェチ」の違いを理解してください。

ダイバーシティとか、多様性ということが言われます。

耳ざわりの良い言葉かもしれませんが、立ち止まって、自分の心の中をじっくりと覗いてみる必要があります。

自分と違う人に対して違和感や警戒心を抱くのは自然な反応です。誰でも、アイデンティティを保てなければ、心のバランスを失ってしまいます。

それを防いでいるのが、ある種の共通の価値観を持つ集団に帰属しているという安心感なのだと思います。

ですから、我々は排他的な感情から逃れられません。差別意識を持たない人などいない、私はそう考えています。

でも一方で、差別されるのもイヤだし、差別する人間でもいたくないと心底思います。

こうした矛盾をどう消化すれば良いのか。そんな時に出会ったのが、以下の文章です。

ある質問に対する答えとしてネット上に書き込まれたものです。心を打たれました。

弱者を抹殺する。 (引用元)

不謹慎な質問ですが、疑問に思ったのでお答え頂ければと思います。

自然界では弱肉強食という単語通り、弱い者が強い者に捕食される。でも人間の社会では何故それが行われないのでしょうか?

文明が開かれた頃は、種族同士の争いが行われ、弱い者は殺されて行きました。

ですが、今日の社会では弱者を税金だのなんだので、生かしてます。

優れた遺伝子が生き残るのが自然の摂理ではないのですか。今の人間社会は理に適ってないのではないでしょうか。

人権などの話を出すのは今回はお控え頂ければと思います。

え〜っと、、、よくある勘違いなんですが、自然界は「弱肉強食」ではありません。

弱いからといって喰われるとは限らないし、強いからといって食えるとも限りません。

虎は兎より掛け値なしに強いですが、兎は世界中で繁栄し、虎は絶滅の危機に瀕しています。自然界の掟は、個体レベルでは「全肉全食」で、種レベルでは「適者生存」です。

個体レベルでは、最終的に全ての個体が「喰われ」ます。全ての個体は、多少の寿命の差こそあれ、必ず死にます。

個体間の寿命の違いは、自然界全体で観れば意味はありません。

ある犬が2年生き、別の犬が10年生きたとしても、それはほとんど大した違いは無く、どっちでもいいことです。

種レベルでは「適者生存」です。

この言葉は誤解されて広まってますが、決して「弱肉強食」の意味ではありません。

「強い者」が残るのではなく、「適した者」が残るんです(「残る」という意味が、「個体が生き延びる」という意味で無く「遺伝子が次世代に受け継がれる」の意味であることに注意)。

そして自然というものの特徴は、「無限と言っていいほどの環境適応のやり方がある」ということです。

必ずしも活発なものが残るとは限らず、ナマケモノや深海生物のように極端に代謝を落とした生存戦略もあります。

多産なもの少産なもの、速いもの遅いもの、強いもの弱いもの、大きいもの小さいもの、、、、

あらゆる形態の生物が存在することは御存じの通り。「適応」してさえいれば、強かろうが弱かろうが関係無いんです。

そして「適者生存」の意味が、「個体が生き延びる」という意味で無く「遺伝子が次世代に受け継がれる」の意味である以上、ある特定の個体が外敵に喰われようがどうしようが関係ないんです。

10年生き延びて子を1匹しか生まなかった個体と、1年しか生きられなかったが子を10匹生んだ個体とでは、後者の方がより「適者」として「生存」したことになります。

「生存」が「子孫を残すこと」であり、「適応」の仕方が無数に可能性のあるものである以上、どのように「適応」するかはその生物の生存戦略次第ということになります。

人間の生存戦略は、、、、「社会性」。

高度に機能的な社会を作り、その互助作用でもって個体を保護する。

個別的には長期の生存が不可能な個体(=つまり、質問主さんがおっしゃる”弱者”です)も生き延びさせることで、子孫の繁栄の可能性を最大化する、、、、という戦略です。

どれだけの個体が生き延びられるか、どの程度の”弱者”を生かすことが出来るかは、その社会の持つ力に比例します。

人類は文明を発展させることで、前時代では生かすことが出来なかった個体も生かすことができるようになりました。

生物の生存戦略としては大成功でしょう。

(生物が子孫を増やすのは本源的なものであり、そのこと自体の価値を問うてもそれは無意味です。「こんなに数を増やす必要があるのか?」という疑問は、自然界に立脚して論ずる限り意味を成しません)

「優秀な遺伝子」ってものは無いんですよ。

あるのは「ある特定の環境において、有効であるかもしれない遺伝子」です。遺伝子によって発現されるどういう”形質”が、どういう環境で生存に有利に働くかは計算不可能です。

例えば、現代社会の人類にとって「障害」としかみなされない形質も、将来は「有効な形質」になってるかもしれません。

だから、可能であるならばできる限り多くのパターンの「障害(=つまるところ形質的イレギュラーですが)」を抱えておく方が、生存戦略上の「保険」となるんです。

(「生まれつき目が見えないことが、どういう状況で有利になるのか?」という質問をしないでくださいね。それこそ誰にも読めないことなんです。

自然とは、無数の可能性の塊であって、全てを計算しきるのは神ならぬ人間には不可能ですから)

アマゾンのジャングルに一人で放置されて生き延びられる現代人はいませんね。

ということは、「社会」というものが無い生の自然状態に置かれるなら、人間は全員「弱者」だということです。

その「弱者」たちが集まって、出来るだけ多くの「弱者」を生かすようにしたのが人間の生存戦略なんです。

だから社会科学では、「闘争」も「協働」も人間社会の構成要素だが、どちらがより「人間社会」の本質かといえば「協働」である、

と答えるんです。

「闘争」がどれほど活発化しようが、最後は「協働」しないと人間は生き延びられないからです。

我々全員が「弱者」であり、「弱者」を生かすのがホモ・サピエンスの生存戦略だということです。- 2017.12.25 ネットで出会った言葉たち その2 (人間関係について)

-

「犬」から一転して、仕事がらみで目に留まった言葉をいくつかご紹介します。

ビジネス本にあふれているような、なんともベタな文章ですが、日頃気にしていることなので見過ごせなかったのです。

すれ違う部下と上司 (引用元)

部下のせいにする上司、上司のせいにする部下

わかってくれていると思う上司、わかって欲しいと思う部下

任せていると考える上司、押しつけられたと捉える部下

自分で考えて欲しい上司、具体的に教えて欲しい部下

叱っているつもりの上司、怒られているつもりの部下

うまくいっていると満足な上司、不満がたまっている部下

相手を責めても何も変わらない、どちらが先でもいいから歩み寄る

ボスとリーダーの違い (引用元)・ボスは部下を追い立てる。

・ボスは権威に頼る。

・ボスは恐怖を吹き込む。

・ボスは私という。

・ボスは時間通りに来いと言う。

・ボスは失敗の責任を負わせる。

・ボスはやり方を胸に秘める。

・ボスは仕事を苦役に変える。

・ボスはやれと言う。→ リーダーは人を導く。

→ リーダーは志、善意に頼る。

→ リーダーは熱意を吹き込む。

→ リーダーはわれわれという。

→ リーダーは時間前にやってくる。

→ リーダーは黙って失敗を処理する。

→ リーダーはやり方を具体的に教える。

→ リーダーは仕事をゲームに変える。

→ リーダーはやろうと言う。

山本 五十六 の言葉

やって見せ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば、人は動かじ

話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず

やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず

元は江戸時代の米沢藩藩主・上杉鷹山の言葉をを改変したものらしいと付記されていました。

以上、いずれの文章も、上司だからといって、頭ごなしに命令したり、怒鳴ったりしてはダメだということを言っているわけですが、「新聞でよく見かけるきれいごとの正論だよ」という気もします。

当事者意識の低い、自分で考えない指示待ちの人間に対して、いつも我慢強く、待ち続けるというわけにもいきません。時には無性に苛立ってしまうのです。 そんなジレンマを抱えている時に見かけたのが、次の言葉です。

あるところに、すぐに怒り出してしまう少年がいました。

父親は彼に釘の入った袋を渡し、怒りが爆発するたびに柵の裏側に釘を打ち付けるように言いました。

初日の終わりには、少年は37本の釘を柵に打ち付けていました。

それから数週間、少年は自分が怒る瞬間を気に留めるようになり、打ち付ける釘の数は少なくなっていきました。

やがて少年は、柵に釘を打ち付けるよりも怒りを制御する方が簡単だということに気付きます。

そしてついに、少年が一度も怒らなかった日がやってきました。

そのことを父親に告げると、これからは怒り出さないよう自分を無事制御できた日に釘を引き抜いていってはどうかと言われました。

月日が経ち、ある日少年は釘を全部抜いたことを父親に伝えました。

父親は息子の手を引いて柵に連れて行きました。

父親は言いました。

よくやった。でも、柵に空いた穴を見てごらん。柵はもう二度と元通りにはならない。

憎しみに溢れた言葉を使うと、その言葉はこんな風に傷を残す。

相手の心を刃で突き刺して、引き抜くようなものなんだ。

どんなに謝ったって、その傷は消えない。

言葉には力がある。覚えておきなさい。

何かを言ってしまったとき、それは許されるかもしれない。

でも、忘れられはしない。

これは、仕事に限らず、すべての人間関係でも言えることかもしれません。反省。

最後に、「働かされる側?」からの言葉。

アメリカにおけるファストフードの位置づけと、そこで働く人たちの心情が率直に表現されており、なるほど、と思いました。

マクドナルドで4年間働いてわかったこと (引用元)

18歳から22歳までの4年間、私はマクドナルドで働いた。

もっといい仕事を見つけられなかったので、パートタイムとフルタイムで働き続けた。昇進もせずマネージャーにもならなかった。

大きなことを成し遂げたりもしなかった。

基本的に、私は典型的な怠け者のマクドナルド労働者だった。いいかげんで、愚かで、自発的に働こうなんて考えもしなかった。

マクドナルドで働いている人は怠け者、と世の中の人たちも思っていることも実感した。

マクドナルドで働いているんだと伝えると、両親や友達はがっかりした。「まだ、マクドナルドで働いているの?」「私だったら、絶対にあんな所で働かない」といった遠回しな批判や、「今日は仕事に行くのやめなよ(そんなの本物の仕事じゃないじゃない)!」といった彼らなりの励ましから、その事がわかった。

私自身も心の中で同じ様に思っていた。私はひどい労働者だった。動きは遅いし、不器用だし、自分の置かれた状況に腹を立てていた。マクドナルドで働くには、自分は優秀すぎると密かに思っていた。「こんな仕事、本当にくだらない! お金のために仕方なくやっているだけ」といつも自分を正当化していた。読書好きで優秀、知的な会話を楽しむ学生の私は、こんな意味のない肉体労働には向いてないと思っていた。

仕事は一向に上達しなかった。上達したくもなかった。

自分にとって何の意味をない仕事を、わざわざ努力して上達する必要なんてないでしょう?

でも数年が過ぎた頃、私の態度は変わり始めた。

自分の仕事にプライドを持ち始めたのだ。

マクドナルドの仕事は最悪でうんざりする。でも私自身や、友達、家族がマクドナルドで働くことに屈辱を感じていたのは、ハンバーガーを作るのが原因ではなかった。そうじゃなくて、それよりもっといい仕事に就けたはずだったから。

こう自問自答した。マクドナルドと他の仕事は何が違うのだろう? 自分の仕事はなぜ他の仕事よりずっと哀れに思われるんだろう?

大企業だから? そうじゃない。もしそうだったらスターバックスや(ディスカウント百貨店の)ターゲットで働くのだって恥ずかしいはず。

悪質企業っていわれているから? だけどH&MやGapも奴隷労働を批判されているでしょ。

ファストフードだから? でもチポトレ(メキシコ料理のファストフード・チェーン)の仕事には悪い印象はない。

知的な仕事じゃないから? いやいや、小売や受付の仕事は問題ないでしょ。

そして私は気が付いた。

マクドナルドは、他に何もできない人にとっての仕事なんだ。初心者レベルの仕事の採用ですら、私がマクドナルドで一緒に働いてきたような人たちを雇っていない。

マクドナルドでは、障害を持った人、太り過ぎの人、生まれつき魅力的とはいえないような人、英語をあまり喋れない人、十代初めの人、それに多様な人種の人たちが働いていた。彼らがマクドナルドを支えており、最も仕事ができる労働者として尊敬されていた。

これがスターバックスだったら、大半の労働者が私のような人だろう。20代前半の白人、そこそこ魅力的、スリムで英語を話す。

これが、私と私の周りにいる人たちがマクドナルドに対して持っていた偏見だった。

アパレルの仕事をすれば「良い」仕事に就いていることになる。

きちんとした環境で育った人は、努力しても仕事ができないような人たちとマクドナルドで一緒に働いたりはしない。

もしあなたが20代前半の白人女性だったら、マクドナルドで働いたら馬鹿にされる。でも障害を持った人や移民の中年女性にも同じことが当てはまるとは思えない。友達から「いつになったら、本当の仕事に就くの?」なんて笑われたりしない。マクドナルドこそが、彼らにとっての仕事だと私たちは思っているから。

マクドナルドの仕事は最悪でうんざりする。でも私自身や、友達、家族がマクドナルドで働くことに屈辱を感じていたのは、ハンバーガーを作るのが原因ではなかった。そうじゃなくて、それよりもっといい仕事に就けたはずだったから。マクドナルドで一緒に働いていた人たちより、もっと知的で、一生懸命働き、有能なはずだったからだ。「私にはもっとふさわしい仕事がある」。恵まれた環境で育った私は、そんな思い上がった気持ちを持っていた。

小売店で働いたり、受付係としてファイルを整理しているから、自分はマクドナルドで働いている人たちより優秀だと考えているなら、それは間違いだ。

そして私は気が付いた。こんな態度はフライドポテトをすくうよりも最悪だ。私はマクドナルドで働いている人たちより優秀じゃない。

確かに私は、彼らとは違うスキルを持っているかもしれない。私は筋力があるほうではないし、プレッシャーを感じると慌てることもある。だから肉体労働よりデスクワークの方が力を発揮できる。だからといって、マクドナルドの凄い従業員たちより、知的でスキルがあって価値があるということにはならない。

世の中には色々な仕事がある。社会で過小評価されている人たちが就いている仕事は、価値がないものに見られがちだけれど、それは違う。

真夜中にハンバーガーを買いにくるお客さんのために、時には20時間働く同僚ほど私はハードワーカーではない。

マネージャーからエンジニアにも早変わりする同僚ほど賢くもない。全ての機械の修理の仕方を学んだ彼は、壊れても修理を呼ばずに自分で直してしまう。

一週間に何千人のお客さんが来るかを予測して、材料を注文する人たちほどの計画性もない。もし失敗すれば上司から大目玉を食らうだけでは済まないということを、彼らは知っている。

ケチャップがないというだけで大声を上げたり、ドリンクを投げつけたり、人種差別的な中傷をするお客さんたちもいる。そんな人たちに対処できるほど忍耐強くもない。

これら全てが仕事のスキルなのだ。

小売店で働いたり、受付係としてファイルを整理しているから、自分はマクドナルドで働いている人たちより優秀だと考えているなら、それは間違いだ。

私にとって、マクドナルドで過ごした時間はとても貴重なものだった。

またフライドポテトをすくったり、ハンバーガーを作りたいとは全く思わない。でもそれ以上に大切な何かを学んだ。自分の横柄さを少しずつ減らし始めた。就いている仕事で人の善し悪しを判断することに疑問を持ち始めた。不愉快な大企業で働いているからといって、そこで働く労働者たちにも嫌悪感を抱くのを止めた。そして他人にもっと共感できるようになった。

マクドナルドで働いたことが履歴書の汚点になる?

私はそうは思わない。

- 2017.12.22 ネットで出会った言葉たち その1 (犬について)

-

私は、新聞を読む人である。

7年前にも書いたことだが、皆さん、「新聞を読もう!」

そんな私でも、半分はネット中毒で、暇さえあれば、その世界をウロウロしている。

所詮、刹那的な好奇心を満たすだけの行為で、断片的なガラクタ情報なのだが、時にはハッとするような珠玉の言葉や文章に出会うこともある。

何回かに分けて、そのいくつかを紹介させていただこうと思います。

まったくもって、私の感性が裸にされてしまうようで恥ずかしかったりしますが、ご賞味ください。

まずは、私が愛してやまない「犬」に関するアレコレから。

大好きなジェシーへ (引用元)

君と家族になった日、僕は「永遠に生きてくれ」と言った。

その後も僕は、君がいなくなってしまうことが怖くて長年この言葉を囁いていたね。

僕の体は、今でも君を散歩に連れていきたくて仕方ないんだ。

玄関に置いてある君のリードも、「散歩に行こうよ!」って語りかけてくる。

今週は雨がずっと降っていたけど、雨が降りやむとつい君の散歩の時間を確認してしまったよ。

それに、クラッカーやポテトチップスを食べる度に、もういない君を探してしまうんだ。

とても静かで、穏やかな性格…。君は、僕にとって最高の犬だった。

変なところにオシッコしたり、誰かに噛みついたことは一度もなかったよね。

普段はまったく吠えないから、たまに吠えると自分の声にビックリするのは面白かったよ。

君は、僕が幸せな時もつらい時もずっと一緒にいてくれた。僕のことをいつも信頼してくれていた。

僕の体重が90kgになってダイエットに励んでいた時も、傍で尻尾を振ってくれていたね。

君は大人しいから、子どもたちがいる場所でも安心できたよ。

老犬になって白髪が増えると、子どもたちから「おばあちゃん」って呼ばれてたよね。

固い食べ物が食べられなくなって、オモチャで遊ぶことができなくなっても、僕は君が大好きだった。

君は最後の瞬間まで、こんな僕を心から信頼してくれたね。

「ごめんよ、永遠になんて生きなくていい。もう楽になってもいいんだよ」って言った僕の言葉にも頷いてくれた。

なんだか、僕の心も君の命と一緒にどこかへ行ってしまった気分だ。

ジェシー、本当に大好きだよ。僕がいつか君のもとへ行く時まで、空の上で待っていてね。

18年間一緒だった愛犬に先立たれた悲しみをつづった手紙だそうです。

私も3年半ほど前に愛犬を失ったので(2014年5月6日 「埋められない穴」、ふたたび)、彼の気持ちは胸が苦しくなるほどわかります。

次は、以下で紹介する短編フィルム中の言葉です。

もし僕が話すことができたら…

あなたと話すことができたらいいな。

(伝えることができなくても)知って欲しいんだ。僕を助けてくれてありがとう。僕を愛してくれてありがとう。

僕たちが一緒に過ごした時間にしたすべてのことを忘れないよ。

僕にしてくれたすべてのことに感謝しているよ。

楽しいことがたくさんあった。

あなたが恋をした瞬間も見て、家族ができた。

いろんな冒険を一緒にしたね。

今でもあの晴れた日のことは覚えているよ。

永遠に走り続けられるような気がした。そして、一緒に天国(空)を見上げたよね。

降り注ぐような星空の下、ずっと眺めたよね。

でも僕は歳を取った。疲れちゃったし、身体のあちこちが痛い。

お別れの時が来たみたいだね。

一緒にいてくれてありがとう。僕は怖くないよ。

僕、あなたが耳をこちょこちょしてくれるのが大好き。

何もかもうまくいくよ。大丈夫。

僕のために悲しんでくれているんだね。あなたと話すことができたらなぁ。

そしたら、伝えることができるのに。ありがとう。僕にしてくれたすべてのことに。

あなたと過ごした日々は、素晴らしい時間だったよ。

まるで最初に紹介した文章へのアンサーメッセージみたいです。

最後は、安楽死のシーンで、胸が詰まります。外国では一般的に行われているようですが、私にはとてもできません。

犬の十戒・・・犬からご主人への10のお願い

1.私の寿命は、10年。長ければ15年。何があっても最後まで、あなたのそばにおいてもらえますか。

私を飼う前に、どうかそのことをよく考えてください。

2.あなたが私に望んでいることを、ちゃんと分かるようになるまで少し時間をください。

3.私を信頼して下さい......それが何より嬉しいのです。

4.私のことをずっと叱り続けたり、罰として閉じ込めたりしないで下さい。

あなたには仕事や楽しみもあるし、友達もいるけれど私には....あなたしかいないのです。

5.時には私に話しかけて下さい。

たとえ、あなたの話す言葉はわからなくても、あなたの声を聞けば、私に何を言ってくれているのか、分かるのです。

6. 私のことをいつもどんな風に扱っているか、考えてみてください。

あなたがしてくれたことを、私は決して忘れません。

7.私を叩く前に思い出して下さい。

私には、あなたの手の骨など簡単に噛み砕ける歯があるけれど、決してあなたを噛まないようにしているということを。

8. 言うことをきかないとか、手におえないとか、怠け者だと叱る前にそうさせてしまった原因が無かったか、思い起こしてください。

ちゃんとした食事をさせてもらっていたでしょうか。太陽が照りつけている中に、長い間放っておかれたことはなかったでしょうか。

老いた私の心臓が弱っているせいで、動けないのかもしれません。

9.私が年老いても、どうか世話をして下さい。私達はお互いに、同じように歳をとるのです。

10. 最期のお別れの時には、どうか私のそばにいてください。

「つらくて見ていられない」とか「立ち会いたくない」とか、そんなこと、言わないでほしい。

あなたがそばにいてくれるなら、私は、どんなことも安らかに受け入れます。

そして、どうぞ忘れないで。私がいつまでもあなたを愛していることを。

あちこちで、色々な訳文が見かけますが、原典はノルウェーのブリーダーが犬の買い手に渡しているものなのだそうです。

最後に、あわせて紹介されていた、犬に関する名言をふたつ。まったく同感です。

一匹の動物も愛したことがなければ、人の魂は眠ったままである

アナ—トル・フランス(詩人、小説家、批評家、ノーベル文学賞受賞者)

もし、天国に犬がいないなら、僕は死んだら、彼らが行ったところに行きたい

ウィル・ロジャース(カウボーイ、コメディアン、作家、社会評論家)

- 2017.12.08 入院していたわけではありません

-

なんと、1年ぶりの日記になってしまった。

最近、複数の方から「ブログ(正確にはブログじゃないのですが…)、最近、まったく更新されませんね。」と言われた。

ありがたいことである。

「病気で入院でもされてるんですか?」という声も間接的に聞こえてきた。

さすがに、これじゃイカンと思い、近況をお知らせしておきたいと思います

更新が滞ってしまった最大の原因は、仕事に追いまくられて、心の余裕がない状態が慢性的に続いているからである。

事業そのものは、相変わらず堅実、着実、順調で、実績や信用は増し、環境は劇的に変わった。

でも、姿勢は20年前と基本何も変えず、ひたすら我が道を行くである。

信頼関係にこだわり、ガラス張りで、時流には乗らず、何も盛らない。

創業以来、私が直接担当していた広報宣伝関連の業務については待望の担当者が決まり、実務は大幅に減った。

そのかわり、経営者としての本来業務に取り組めるようになったのだが、これは魂を削る仕事である。

それに、根が心配性で、理想を追い求める性格なので、限度というものがない。満足するということがない。

そんな中で、かろうじて心を病まないでいられるのは、愛犬たちの存在があるからに違いない。

伸び伸びと生きて欲しいと願い、しつけもしないままだが、ますます甘えん坊になり、いつもこちらを見つめ、そばに寄ってきてくれる。

やんちゃやわがままを含めいつも正直で、裏というものがない。一途である。

もうひとつの救い、それは今も継続しているランニング。

走り始めて10年、月間100kmペースで、フルマラソンにも参加し続けていたが、負担に耐えられなくなりペースダウン。

でも、ここ2年は、月間50km以上のノルマを守っている。

前にも書いたが、走りたくて走ったことは一度もないが、走り終わって後悔したこともない。

人によって走る理由は違うが、私の場合、難しい言い方になるが「自己肯定感を味わうこと」で間違いない。

仲間を誘ったり、近所のジムに入ったり、だましだましである。

なんとかキロ6分ペースで走れるレベルまで戻し、1月のハーフマラソンに備えているところである。

趣味と言えるのはバイク。

還暦祝いに自分にプレゼントしたW800(かおる君)だが、今年初めに発売されたTriumph Bonneville Bobber(カール君)に一目ぼれしてしまい、5年でチェンジ。人生最後の愛車なんて、まったくのウソでした。

40年以上乗ってきて初めての外国製、1200ccもあるけど、とても乗りやすい。

もう一台のNinja250(カエルちゃん)は、サーキット走行用だが、今年は一度しか行けなかった。

もう5年ほど前から吹かなくなったハーモニカ、教室の裏方は続けているが、どんどん上手になっていく皆の演奏を横から見るばかり。

こんな動画を見ると、無性に吹きたくなる。

なんとか折り合いをつけて、そろそろ再開したいと思っている。

12月に入って、めっきり寒くなってきた。

喉が弱いせいか、タバコを吸い続けているせいか、気温が下がってくると昔はすぐに扁桃腺が腫れ、慢性的な微熱に悩まされていた。

ところが、走るようになってから、その悩みからほぼ解放された。

ひざの痛みも消えてしまったし、ジョギングはお勧めです。

でも眠っている間に顔に降りてくる乾いた冷気は大敵。

そこで、最近はこんなグッズで武装しています。

どれも、お気に入り。お勧めできます。

というわけで、病気にもならず、入院もしていません。

もうしばらくは老害と陰口されようが、自分なりの責任を果たすべく、ベストを尽くす所存です。

- 2016.12.26 旅館業法の改正についての、当社の関わり方

-

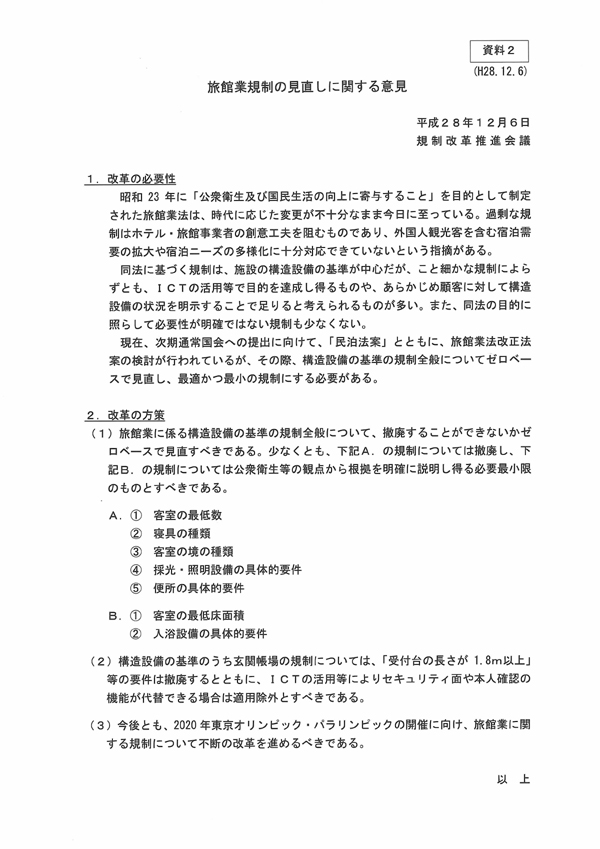

ニュースでも報道されていたのでご存知の方もいるかもしれないが、12月6日、内閣府の諮問機関である「規制改革推進会議」より「旅館業規制の見直しに関する意見」が政府に提出された。

この内容の多くは、当社が(財)宿泊施設活性化機構に対して提出した資料や問題提起をベースとしてまとめられている。

その提出資料は、以下のとおり。

● 160714民泊新法に関する提言 ・・・ 7月14日に当社より宿泊施設活性化機構へ提出

● 161117不合理な規制の実例 ・・・ 11月17日に当社より宿泊施設活性化機構へ提出

● 161125旅館業法に関連する規制の実例 ・・・ 11月25日に当社より宿泊施設活性化機構へ提出

当社は、21年前にオープンした「日光鬼怒川店」以降、常に「旅館業法」などの規制に直面してきた。

>

これらの法令は、当初の目的であった公衆衛生上の観点に加え、1980年代に乱立したラブホテルを抑制するための細かな規制が加えられている。

ところが、「車で移動する人たちのための郊外の素泊まりの宿」という点で、本来のMOTELと「ラブホテル」に表面的な類似性があり、結果的に抵触する部分が少なくないという問題に悩まされてきた。

法令が制定された時点では、「ファミリーロッジ旅籠屋」のような本来のMOTELが想定されていなかったため、時代遅れで不合理な部分がたくさんあるのだ。

そもそも「ラブホテル」を白眼視することがどうなのかという問題もあるが、こうした規制が日本における本来のMOTELの普及を妨げ、「ファミリーロッジ旅籠屋」出店における大きな障壁となってきた。

「このままでは許可できない」と指摘されるたびに、法令の趣旨に照らして合理性があることを主張し、規制の枝葉末節に従うのでなく、手間ひまをかけて理解を求め、道を開いてきた。

つい先日も、四国のある市役所で、「特定ホテル建築規制条例」というものが定められており、一人用客室の数が全客室の3分の1未満であったり、ラウンジの面積が50㎡以上でなければ「ラブホテル」とみなす、と言われた。

「専ら異性を同伴する客の宿泊又は休憩に利用させることを目的とするもの」という前提条件があるのだから、当社の施設は該当しないと主張したのだが、それを判断するのは別途開催する審議会であり、それに諮るかどうかは我々担当部署が決める、という。

これから、求められるままに資料を提出し、既存店を案内したりして、審議会の開催をお願いし続けなくてはならない。

これをクリアーしなければ建築確認の申請も受け付けられないのだから、少なくとも2〜3ヶ月の時間が余計にかかる。

我々は、こんな誤解と煩雑な手続きで悩まされているのに、いっぽうで、非合法な「民泊」が増え、政府主導で「合法化」を急ぐ動きが顕著になっている。

過剰な規制で苦しんでいる状況が続いているなか、もぐりで横行する「空き室活用のためだけの金儲け」がなし崩し的に規制緩和されるのはおかしい。これを機に、既存の法令も抜本的に改正すべきではないか、このような問題意識から、今年2月に新聞に投稿を行った。

その内容については3月31日の「旅籠屋日記」に転記したので、ご覧ください。

その後、この投稿を機に、(財)宿泊施設活性化機構から、「民泊の合法化に関し、政府に対して既存法令の問題点について政策提言を行いたい。ついては、具体的なご意見を」との連絡があり、3回にわたって来社され、資料を提出し、提案を行ったいう次第である。

当社は、単に格安な宿泊施設を作って新しいビジネスを始めよう、という目的でスタートしたのではない。

このようなスタイルの宿泊施設を車社会のインフラとして整備することによって自由な旅やライフスタイルを守り育てていきたいという願いと使命感を持って歩んできた。

加えて、その過程で直面する不合理には、目を背けたり逃げたりせず風穴を開けようという姿勢を大切にしてきた。

今回のことも、そういう考えの中で力を尽くしてきたことである。来年1月から始まる通常国会で審議されるようだが、我々の経験や提案が反映されることを心から願っている。

- 2016.12.06 支配人の仕事

-

去年の後半から兆しはあったのだが、今年に入って店舗の支配人不足が顕著になった。

コンスタントに続いていた応募がなぜか途切れがちになっていたところに、新店舗のオープン(今年は7店)と病気・介護・定年による退職者の増加が重なった。

かといって、9割以上が予約によるお客様なので、店を閉めるわけにはいかない。かわりに本社スタッフが「代行支配人」として店舗に赴くが、次第にその頻度が高くなり、ここ数ヶ月は、常に本社社員の過半が出張中という状況が続いた。全員が顔を揃える日は月に1度くらいで、重要な打ち合わせもままならない。

9月からは役員も交代で店舗に泊り込むことになり、私も2回、十数年ぶりに「支配人」を務めた。客室を掃除し、予約を受け、フロントに立ってお客様をお迎えする。20年前の1号店支配人としての3年間が思い出される。

朝食の準備を終えると、チェックアウトされた客室をまわり、窓を開けて換気し、リネンやゴミを回収し、バスタブや便器を洗い、ベッドを作り、掃除機をかける。10室を超えると午後3時のチェックイン開始時刻に追われながら数時間の作業になる。予約の電話対応やメールチェックも並行して続く。乱れた部屋が整っていく達成感はあるものの、正直言って、決して楽しい作業とは言い難い。そんな気分を久しぶりに味わった。

素泊まりの宿の日常業務は地味で単調である。おいしい料理や美しい飾りなど、お客様を驚かせる「華」がない。マイナスをゼロにする作業で、プラスを演出する喜びを感じることが少ない。

これは、ベーシックなインフラ施設を維持する仕事に共通する宿命かもしれない。電気・水道・ガス・通信、道路・鉄道・物流、滞りなく流れていて当たり前、清潔に整っていて当たり前。

立場を忘れて言うが、私は黙々と職責を果たしている支配人に敬意を抱いている。仕事なんだから当たり前、という見方もあるだろうが、義務感だけで続けられる仕事ではない。3年間、ほぼ休みなく務めた私の実感である。

社内でいつも言っていることだが、建物内外の清掃やグリーンのメンテは、目に映る姿の背後に人の心が透けて見える。店舗を訪ね、気持ちよく整えられた雰囲気に接したときに浮かんでくるのは、経営者としての満足感ではなく、人間として頭が下がる思い、嬉しくなるような共感である。

もちろん、逆の場合もある。しかし、一方的に責める気にはなれない。延々と続く日常はとても重い。鬱屈した思いが伝わってくる。閉塞感に苦しむ気持ちもわかる。

日々のストレスを軽減する配慮ができないか、少しでも改善する手立てはないかと考えるが、ひとりひとりの性格や人生観もからむので、単純な対策で解決できるわけではない。人間は機械ではない。

お客様のかけがえのない旅の時間を支えているという自覚や、たまに寄せられる感謝の声を自分自身の喜びとして、と言うのは容易だが、人生経験から得られる心の余裕やある種の達観がなければ難しいことのように思う。

「ファミリーロッジ旅籠屋」はすべて直営であり、支配人はすべて当社の正社員である。人生を共にするふたりが店舗に住み込み、文字通り力を合わせて運営業務を行っている。最初に2週間ほどの研修を受けた後、半年から1年の間、支配人が休暇の際の「代行支配人」として、全国各地の店舗を回る。この期間は移動も多く、数日おきに勤務地が変わるため、気苦労も多い。しかし、その経験が支配人になるための貴重な財産になる。これは、お互いに適性を見極める期間でもある。以上、詳しくはこちらをご覧ください。

いっぽう、「代行支配人」専門の人たちも十数組いる。前の職場を定年で退職した中高年の夫婦が中心だが、最近では旅籠屋支配人の経験者も加わるようになって来た。

山あり谷ありの人生を共に歩んできた二人だからこその気負いのない雰囲気、人生の達人と呼びたいような素敵なカップルが多い。

初めて積極的な求人広告を行った効果もあり、おかげさまでたくさんのご応募をいただいた。年明けには人手不足がほぼ解消される見通しだ。

しかし、本社スタッフによる「代行勤務」は、来年も続けていく予定である。店舗の実際の状況を感じ、支配人の気持ちを理解することが、すべての基本である。

支配人たちの笑顔が消えたら、私たちの会社が存在する意味の半分はない。

- 2016.03.31 「民泊」について

-

あと3ヶ月で会社設立から満22年になる。その頃の話し。

登記手続きを終えてすぐに1号店オープンに向けて、用地(借地)探し、建物の設計と建築確認申請、建設業者探しと見積もり依頼などを進めた。

並行して、宿泊営業の許可をとるための準備に着手したが、これがたいへんな作業で難航した。

長く住宅メーカーに勤務していたので建物を作ることに関しては想定内だったが、宿泊業の経験は皆無、申請先が保健所であることすら知らなかった。

担当者の方は真面目な女性で、旅館業法や関連する条例の細かい規定をひとつひとつあげて、これでは到底許可できないと譲らない。

当時の私がそうであったように、一般の人がその規制の細かさや厳しさを目にすることはない。旅館業法の施行令には、客室の広さはもちろん、フロントの位置、カウンターの高さや長さ、外部の共同用トイレについても定めがある。

そもそもアメリカのMOTELのような車で移動する人々のためのオープンで気軽な宿泊施設が想定されていない。逆に、車で乗り付けて利用するラブホテルとの表面的な類似性が足かせになって、駐車場から客室にはフロントを通らなければならず直接の行き来は認められないという。

人生のすべてを賭けた事業はすでに後戻りできない段階まで進んでおり、こちらも必死である。何ひとつやましい所はない。これからの日本に必要な施設であるという強い自負もある。法令の枝葉末節の解釈というレベルで妥協するつもりはないし、規制との食い違いはそんなことでクリアーできる範囲を超えている。

「法律が想定していない業態の施設なのだから、機械的に細かな条文との整合性だけを議論しても意味がありません。旅館業法の第1条に書かれている目的にかなった施設です。判断ができないというのなら、県の保健衛生局なり、県警本部なりの責任者を交えて議論しましょう」と訴える。

「旅籠屋さんが、ラブホテルとは違う宿泊施設を目指しているのは理解しました。でも、結果的にそうなってしまう可能性を否定できますか。ここはアメリカではなく、日本ですよ。」と担当者も譲らない。行政官としては恣意的に許認可の判断を行ってはいけないのだから当然である。

こうしたやり取りが何回繰り返されただろうか。不安で眠れない日が続いたのを覚えている。

後日談だが、数年後、2号店となる「那須店」を具体化する際に地元の保健所を訪ねたところ、あの同じ女性担当者が現れた。たまたま那須に異動していたのだ。お互い苦笑いしてしまったが、「旅籠屋さん、目指したとおり、ラブホテルではなく、色々な人たちに利用される宿になりましたね」と言われた。

彼女の不安を払拭し、ぎりぎりの決断に応えられたことが嬉しく誇らしかった。

あれから約20年、旅館業法やラブホテル抑制のための条例との戦いはほんとうに大変だったし、現在も進行中である。

そうした経験から言うと、 無許可で増えている「民泊」や、政治主導で進められている規制緩和は腹立たしくてならない。自宅の空き室を活用するのならまだしも、ワンルームマンションを借りて転用するなど目先の金儲けにかられているだけで、観光促進や地域創生などの志とは無縁のものだ。

そんな思いが抑えきれず、2月に新聞に投書した。

幸い、掲載された(電子版にも同じ内容で掲載されたので、こちらをご覧ください)が、文章はかなり変更されてしまったので、原文を以下に紹介します。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

私の視点「民泊」の合法化 急ごしらえでなく、法令の総合的な見直しを

株式会社 旅籠屋 代表取締役 甲斐 真

最近にわかに注目を集めている「民泊」。トラブルの増加にともない、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業である限り、旅館業法による許可を受けなければならないはずだ。これを機に関連法令を整備すべき」という議論がようやく活発になってきた。

全国で増え続ける空き家を活用し、急増する外国人観光客などの需要に応えるべきではないかという意見がある。他方、法令を無視した「もぐり営業、フライング営業」は、看過すべきことではないという指摘がある。

既存の宿泊業界からは、法令にしたがって許可申請を行う「正直者」が規制を受け、無視する者は黙認されるような状況は「法の下の平等」に反するという意見もある。いずれも理にかなった当然の主張である。

当社はアメリカを中心に無数に存在するシンプルな汎用ロードサイドホテルを日本で初めて実現し、この二十年余りで全国各地に展開してきた。しかし、法律が想定していない業態であるため、さまざまな規制の壁に直面してきた。例えば、旅館業法施行令はホテルの共同用トイレに男女別の区分を求めている。客室にトイレがない古い施設を想定しての規定なのだが、車椅子で利用できる「誰でもトイレ」を自主的に設置する場合にも男女別が求められることがある。

また、旅館業法に関連して、多くの自治体で「ラブホテル規制条例」が設けられているが、その中には「シングルルームが一定割合以上、あるいは幅1.4m以上のベッドを設ける客室が一定割合未満でなければラブホテルとみなす」というような定めがあり、許可を得るのに複雑な手続きを要することが少なくない。同様の例は他にもたくさんある。

法律や条令は、基本的に社会の変化に対し後追いで定められるものだから、新しいビジネスの足かせになることが多い。宿泊業に関し、当社は時代遅れの不合理な規制に誰よりも悩まされてきた。だが、宿泊者に安全で衛生的な施設を提供するとともに周辺の生活環境との調和を図ることは当然のことで、その基準となる法令の必要性と意義も十分に理解している。

「民泊」の推進に向けて、政治主導の追い風が吹いているように感じられる。しかし、「民泊の合法化」だけに焦点を当てた部分的な規制緩和がなし崩し的に進められるのは厳に慎むべきことだと考える。